Un filósofo en Posadas

Joaquín Alejo Falconnet

Trasbordados al “Iguazú” los pasajeros del “Bruselas” cuyo itinerario es el alto Paraná, salimos, con cielo sucio y mañanita resfriados, del puerto de Corrientes.

Pero, a poco andar, de súbito y como para hacernos olvidar esta molesta inclemencia del tiempo, verdaderos paisajes de ensueño, tales los que vienen pintados en las poéticas estampas pastoriles, sucédense unos a otros.(…)

Ambas riberas, paraguaya y argentina, muy alejadas, se acercan por momentos, dando la ilusión, por la abundancia de islotes que llenan el curso del anchuroso río de querer juntarse para fraternizar en una sola costa. Acá y allá algunas altas palmeras de vigía. Son las nueve. Febo, luego de dispersar la algodonada opacidad que se interponía entre él y nosotros, brinca desde las alturas hasta el “Iguazú”, al que acaricia y hermosea y desde ese instante acompañará, glorioso en lo que resta de la jornada.

A pesar de la leyenda que pone en estos parajes, en numerosa compañía, a caimanes, titís y guacamayos, nada vimos, aún, de yacarés bostezando al sol, de pájaros “victrola”, ni de monitos burlones suspendidos de la cola en las ramas altas de la arboleda ribereña.

Navegamos, ahora, a menos de cien metros de la orilla derecha, correntina, siempre mucho más pintoresca que la de la izquierda, paraguaya. (…)

De un lado, árboles crecidísimos prodigando plácida sombra a miniaturas de islas. Del otro, rebaños de vacas y caballadas. Y más vistas paradisíacas perfílanse a babor y estribor para encanto del viajero embrujado. (…)

Y seguimos viaje. Ribera argentina, siempre la más poética. Vemos grandes pilas de naranjas y, cerca, una lancha cargada hasta hundirse de dichos frutos. La costa opuesta esfúmase en lontananza para, a poco, no ser más que una breve línea azulada, e inesperadamente, como por arte encantamiento, la tenemos a menos de diez metros cubierta de árboles desarraigados por la fuerte correntada y tumbados los unos sobre los otros…

Río momentáneamente anchísimo y con extensas playas arenosas, pero siempre ausente de yacarés: ¡qué macana, eso de los yacarés del Paraná!... y si no, de haberlos, se verían, ¡qué diablos!... (…)

Masas de herrumbre, de verdura; bóvedas sombrías hechas de incontables enredaderas y trepadoras que no habiendo tenido donde asirse y sostenerse, optaron por el mutuo apoyo, que concluyó en recónditos y negros laberintos carentes de florescencia aunque, a buen seguro, abundarían en las más repulsivas y venenosas alimañas amigas de las tinieblas. Una linda playa besada por el sol contrasta con lo anterior cuando, de repente: ¡Pin, pam, pum!... varios escopetazos disparados desde la cubierta superior hacen saltar granos de arena en la orilla, que está, ahí, muy cerquita. Atisbo y percibo un pequeño caimán que, despertado por los tiros, da media vuelta y se dirige, sin apresurarse, hacia su acuosa morada en la que penetra y desaparece. ¡Un saurio!... esta vez debo rendirme: había –ya no hay lugar a dudas puesto que lo he visto,- había, sí, señor, en el Paraná, un lindo caimancito, un chiquitito yacaré medio dormido y, al parecer, de lejos, muy mansito e inofensivo…

(…)

A las seis de la mañana del día siguiente nos hallamos frente a Ituzaingó. Óyense lejanos toques de diana mientras que, más cerca, vibran en sordina las campanas del villorrio. El Padre de la Vida universal, descorriendo vaporosa cortina violácea asoma ridícula faz rubicunda, parecida a acordeonada linterna japonesa de bailongo campestre que estuviese colgada de la enramada en la parte alta del lindo montecito que esconde, para los de a bordo, el histórico pueblito para cuyos dos mil habitantes descargan del “Iguazú” una tracalada de bolsas de harina, y nos alejamos costeando una barranca estéril en absoluto. (…)

Navegamos, después, por entre un sinnúmero de islitas en un sitio donde fuertes correntadas se chocan y encrespan. Se está en el Salto Apipé. Hay, aquí, una isla de respetables dimensiones en la que se ve una destilería de miel. Franqueamos sin dificultad ambos saltos, el chico y el grande de Apipé, los que no tienen de salto sino el nombre, pues nada de particular los señalaba, a no ser, quizá, el enorme borbollar del agua: se adivinaba un accidentado fondo rocoso, a poca hondura, el que dificulta, a veces, la navegación por lo recio de las corrientes que ahí se producen. Nos cruzamos con una jangada arrastrada por un remolcador-mosca. Ambos barcos salúdanse con tres pitadas.

(…) Un ranchito a diez pasos de la orilla y cerca del dicho ranchito un yacarecito sesteando apaciblemente. Islas y, como siempre, abundante vegetación. A gran distancia percíbense puntitos blancos destacándose sobre el fondo azul oscuro: ¿Posadas? No todavía. Es solamente Villa Encarnación, con sus casitas escalonadas en la pendiente, pero ya doblado el recodo que la ocultaba a nuestros ojos, avístase también, en la altura, frente aquella paraguaya villa, los edificios de la capital del Territorio de Misiones con su desembarcadero rodeado de varias pequeñas chalanas hacia el cual, “piano, pianísimo”, rumbea nuestra cachazuda embarcación…

Las cinco de la tarde.

Tras breves y roncas pitadas con las que el “Iguazú” anuncia estar amarrado al muelle del puerto de Posadas.

Bajan los pasajeros llegados a destino –y, con ellos, Jaf, quien tenía el propósito de permanecer un tiempo en esta ciudad antes de seguir para las cataratas-, quedando únicamente a bordo, hasta la mañana del día siguiente, el contingente de turistas que han de trasbordar a otro vapor, el que, remontando el Paraná, habrá de llevarlos hasta las famosas caídas.

-¡Aquí, señor!

-Un auto, señor!

-¿Dónde quiere que lo lleve, señor?- insinúale cautelosamente otra voz cantante, mientras manos cobrizas adelantánsele con la evidente amable intención de querer aliviarlo del estorbo de los maletines.

Era el ataque descarado de los asaltantes, con chapa, de todos los puertos, que se disputan al viajero como los perros un hueso…

Zorro viejo, Jaf no les “lleva el apunte”, como vulgarmente se dice. Cargando con sus bultos llegose hasta un coche cuyo “chauffeur”, muy paraguayo al parecer, había filosóficamente permanecido tomado del volante de su máquina a la espera de lo que pudiera caer:

-Dígame, chofer, ¿sabe de algún hotelito bueno y… barato?

-Pero… sé, señor. Hay el Pautalis, el de Minesio, el de Zuguay y, también, el Lonco… Además de estos hoteles hay las “Pensiones” de…

-No –cortó el forastero,- lléveme al Lonco.

-Si, señor.

En marcha. El Chevrolet sube por una calle en semicírculo que rodea la colina en cuya parte alta álzase la ciudad yerbatera.

Cinco minutos de recorrido durante los cuales nuestro viajero pudo, a media cuesta, inmediatamente después de dejar el muelle, admirar una colección de las más raras, increíbles e inenarrables “casitas” de tablas que erguían orgullosamente su astrosa silueta en la luminosidad dorada del sol en su ocaso.

-¡Hola compañero! Exclamó Jaf dirigiéndose al conductor, -¿Qué son, allá arriba, aquellos “chalecitos” tan compadres?

Pero… son los “puestos” del mercado de la “Placita”, señor.

-¡Ah, sí… ¡Qué lindos, no, amigo “chauffeur”!

Este, con sonrisa enigmática, aprueba:

-Pero… sí, señor.

El coche se detiene:

-Hemos llegado, señor.

Jaf se apea, paga lo que le pide el del auto, y se da vuelta:

-“Hotel Lonco”,- lee pintado en el óvalo que forma la parte superior de la entrada de un edificio sin altos y ya un poco pasadito de moda.

Nuestro amigo, resueltamente, se introduce por la puerta de los forasteros que da al vestíbulo adornado del inevitable juego de sillones de mimbre y, a falta de timbre eléctrico, se anuncia con un enérgico palmotear.

Acude, presuroso, el patrón.

-Buenas tardes, señor: ¿Puede darme hospedaje por unos días

-Pero… sí, señor

Un mozo, descalzo y de camiseta, se apodera de las valijas del viajero y ¡adelante! Por una galería de piso de ladrillos que mira a un patio- jardín y a lo largo de la cual abríanse los aposentos.

Seguido del mucamo y del forastero, al patrón, de pronto, hace un alto ante angosta puerta de una hoja, la empuja e invita:

-Pase, señor…

Ladeando el cuerpo debido a lo escaso de la abertura, pudo Jaf introducirse en el cuartito, antaño blanqueado a cal, que se le destinaba, quedándose suspenso al notar lo simplificado del moblaje, el que se reducía a una camita de hierro con su correspondiente frazada y el indispensable mosquitero.

Pero el hotelero, a quien seguramente no se le escapara la impresión de ingrata sorpresa experimentada por el nuevo huésped, dio en voz baja instrucciones al sirviente que dejara, arrimados a la pared, los maletines que cargaba, y dirigiéndose luego a Jaf, aseguróle, amable:

-Aurita, señor le hago traer lo “demás”.

Media hora después llegaba lo “demás”, que se componía de una silla, una mesita y un lavatorio sin espejo, amén de un balde viejo para las aguas servidas.

Echando un profundo suspiro de alivio, y usando de “todas” las comodidades ahí puestas a su disposición, procedió Jaf, sin demora, a un aliño sumario de su persona y ya acicalado y convenientemente presentable, como no puede dejar de serlo el forastero recién llegado de la gran urbe, dispúsose a dar dos vueltas de llave a su puerta para ir a hacer sensacional aparición en el “hall” adyacente. Pero había de frustrarse su intento, pues la tal puerta carecía de cerradura y, consiguientemente, de su correlativo necesario apéndice.

Perplejo, y para salir del trance, acudió al sirviente que desperezábase bajo la galería:

-¡Oiga, mozo!

-¿Necesitaba algo el señor?

-Sí… necesito saber cómo cierro éste mi cuarto.

El camarero consulta al suelo con la mirada, ráscase luego el occipucio, y concluye por contestar:

-Pero… no sé señor.

-¡Qué, no sabe! Hágame el favor de llamar al patrón.

-¿Qué ocurre, señor? -inquirió este al llegar.

-¡Ah sí!... la puerta… pero vea, señor… Vd. no se preocupe… la casa es de confianza… y hay la costumbre de dejar todo abierto…

Y remató, con persuasiva sonrisa, en este irresistible argumento:

-En Posadas, no sabemos de ladrones…

Mucha razón tendría el hotelero, pero difícil era que aceptara, así nomás, la explicación, el viajero procedente de una ciudad donde, a cada hora, se produce un asalto a mano armada.

Y como no daba Jaf muestras de estar muy convencido:

-Bueno, pondremos un candado; y así, el señor estará más tranquilo.

Puesto flamante “yale” de a 0.15 el par, doblóse cobardemente la llave al ensayarle en funcionamiento.

No había que hacerle… tuvo que resignarse el nuevo huésped a salir dejando entrada libre, confiado en las seguridades dadas por el dueño respecto a inmaculada honradez de los posadeños –seguridades justificadas y confirmadas después por la propia experiencia: ladrones no hay; rateros, sí…

Siendo que pensiones y hoteles, en Posadas, no dan de comer antes de las doce para el almuerzo, ni antes de las veinte para la cena, y como eran recién las 19,30, preciso le fue esperar un poco, tiempo que aprovechó, mientras tomaba un refrigerio, para echar una mirada circular al salón-comedor, el que, con su mostrador, trinchero, aparador y mesas de ocasión, su aspecto, con las paredes limpias de todo alegórico cuadro, su piso mitad ladrillo mitad tablas, se le ocurrió no era precisamente el de un hotel de primer orden, aunque reconoció que, siendo él quien lo eligiera, de más estaba el criticar…

Las veinte. “Menú” sin pretensiones, servido por el mismo mucamo que le hiciera la pieza y que, con un loable triple propósito de economía, de no hacer ruido y de no rayar o ensuciar el “encerado” del “parquet”, atendía a los huéspedes con la sencilla vestimenta que usara durante sus funciones de camarero, es decir en camiseta de algodón y libres las extremidades inferiores de cualquier modelo de calzado. Por lo demás, desde que viera Jaf a mucamos, peones y cocineros, lucir trajes profesionales iguales en corte y confección, este detalle de los usos posadeños no le llamaba más la atención:

-Cada país con sus costumbres… epilogó “in mente” respecto a estas prácticas tan nuevas para él, y dándose aires de viejo lugareño fuése, para activar la digestión, a dar un paseo hasta la plaza principal, distante una cuadra del hotel, y en cuyo centro destácase bellísimo obelisco entre cuatro columnas dóricas sosteniendo artística plataforma en la que una república de gorro frigio armada de ovalado escudo y, en la diestra, de asta con pica y bandera, yérguese con serena arrogancia.

Habiéndose acercado más vió, colocadas en el pedestal iluminado a sus ángulos por lamparitas eléctricas, unas placas de bronce que rezaban:

“A la hidalga Ciudad de Posadas”

homenaje de los paraguayos por su humanitaria actitud cuando la terrible catástrofe originada por el ciclón que, en 1926 (20 de septiembre), destruyó casi en totalidad a Villa Encarnación.

Como vida social, mucha gente en las aceras y en torno a las mesas de café; música y cantos “fonográficos”; chicas y chicos “bien” de bracete e iguales, en todo, a los de la metropolitana calle Florida, yendo o viniendo ante las burlonas o envidiosas miradas del público sentado en los bancos. De cuando en cuando un canillita, con su caja de lustrabotas suspendida del hombro y un paquete de impresos bajo el brazo, acercábasele a Jaf, diciendo:

-¿”El Territorio”, “Tribuna”, a diez?

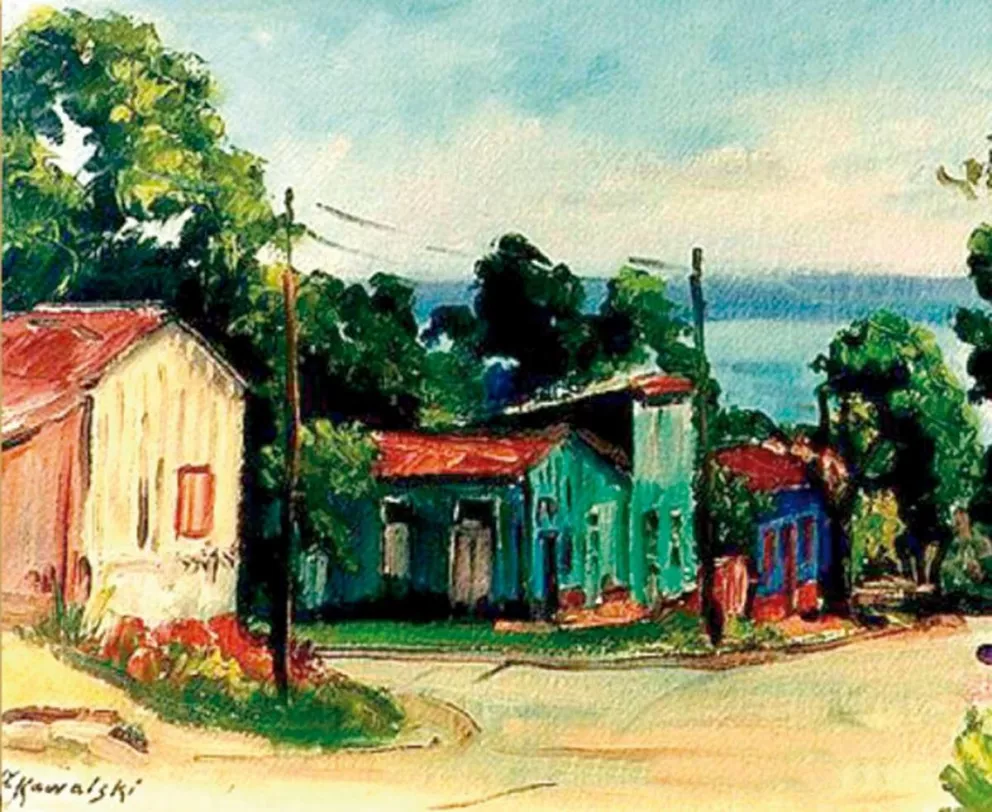

Ilustración: Casas del ayer, pintura de Zigmunt Kowalski .