La economía en las misiones jesuíticas

Qué hermosa lluvia, dijo el padre Juan frente a la ventana de su cuarto. El agua caía a baldazos inundando las partes ahuecadas de la plaza principal, velando con su densidad las casas del frente. El temporal arreciaba cada vez más fuerte lanzando truenos y descargas eléctricas que iluminaban de a momentos la madrugada, como si los elementos de la naturaleza se hubieran conjurado para ofrecer un espectáculo entremezclando el agua, la oscuridad, los rayos y las centellas.

- Esta tormenta no durará más de dos horas- agregó el viejo sacerdote, tratando con el ceño fruncido de escudriñar más allá de la distancia que sus ojos podían observar.

El joven guaraní sonrió sabiendo que el vaticinio se cumpliría como todos los augurios y presagios que el anciano anunciaba desde que sufriera el accidente.

-Usted, padre, es Marangatú…

No digas tonterías. No hay santos caminantes. Sólo hay hombres de buena voluntad.

El muchacho, sin dejar de sonreír, le acercó sus lentes quevedianas que se las colocó sobre la nariz con la mano izquierda, todavía con pulso firme. La otra reposaba inerte sobre la falda, mientras permanecía sentado en la silla de ruedas que le permitía ser conducido por un asistente a cualquier lugar de la Misión. Había sido elaborada por los artesanos de la carpintería, y el sacerdote la utilizaba desde que se había recuperado de aquella enfermedad que lo tuvo sin conocimiento por largo tiempo.

Al momento del accidente se encontraba arrodillado desbrozando los almácigos de la huerta del Tupambaé, cuando de golpe se desvaneció y quedó tirado entre las verduras. Lo llevaron prestamente a la enfermería donde permaneció inconsciente y sin alimentase durante semanas. Al cabo abrió los ojos por unas horas sin reconocer a nadie y se volvió a dormir. Desde ese momento se despertaba dos o tres veces por día y las matronas aprovechaban para darle con suma paciencia alimentos en forma líquida, que el sacerdote tragaba con cierta dificultad.

Afuera, la romería de gente se hacía incesante en forma continua. Largas colas de hermanos desfilaban por la ancha galería deteniéndose brevemente a observar a través de la ventana al sacerdote en reposo, y después de persignarse con expresión lastimera, reiniciaban la marcha.

La mayoría portaban crucecitas, estampitas y hojas de pindó, el árbol sagrado del guaraní para conjurar los males. Otros hicieron vigilia desde el primer día encendiendo velas, colgando estampas, dejando santitos tallados y rezando el santo rosario que la mayoría tenían habitualmente colgados del cuello como si fuera un payé.

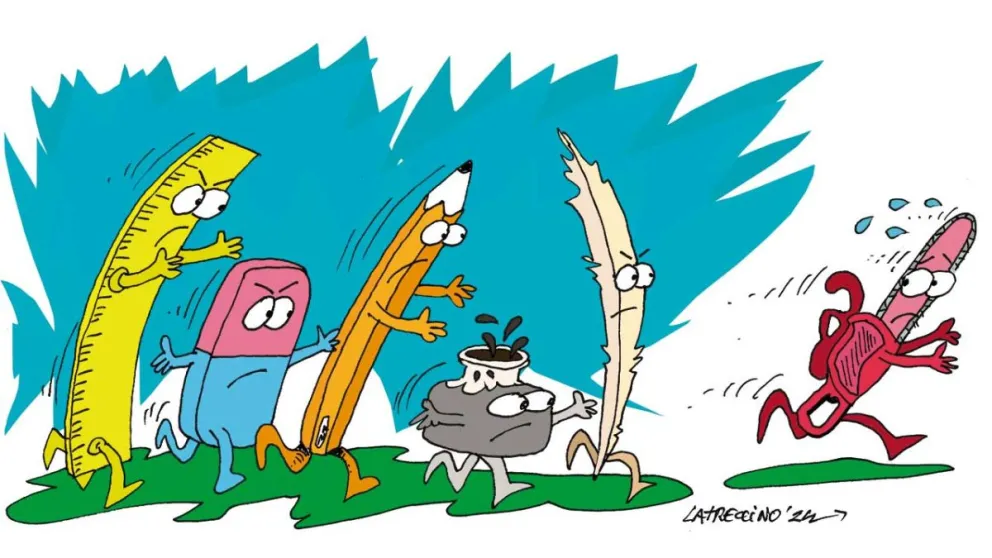

Peregrinos de los pueblos de la gran nación misionera venían con sus hijos a cuestas a rendir homenaje al santo varón que yacía inerme en la cama. La marcha, tanto de ida como de vuelta, se hacía lenta, pues nadie osaba pasar sin rezar en las capillas y ermitas erguidas a la vera de los caminos que unían los pueblos, construidas para pedir protección en la partida o dando las gracias a Dios por permitir el regreso a salvo. También había que alimentar a la muchedumbre y tal propósito se desvanecía porque las reservas de la producción local no alcanzaban para nutrirlos a todos. Inmediatamente se dispuso el envío de carretas a la gran reducción de Nuestra Señora de la Candelaria, erigida en gran economato por tener el puerto comercial más importante sobre el Paraná. Allí, en enormes depósitos se almacenaban los alimentos de la nación guaraní: granos, tasajos y yerba que, según necesidades, se distribuían a cada reducción cuando las bonanzas alimenticias no eran propicias. Por otra parte, la yerba, el tabaco, la madera y los cueros apilados en las barracas constituían los productos para ventas al exterior, cuyas divisas eran necesarias para adquirir artículos sustanciales: papel, útiles de labranza y metales. Por lo demás, la nación se autoabastecía y las divisas se acumulaban merced al favorable intercambio comercial, de manera que los pueblos misioneros eran ricos sin alardear riquezas ni ostentarlas, dada la ancestral costumbre de vida sencilla y austera del guaraní; como supo decirles el gran Mburuvichá a los supervisores de la Corona cuando arribaron décadas atrás:

-Tenemos techo, pan, trabajo y paz, ¿qué más podemos pedir al buen Dios?

Los visitantes reales que vinieron de inspección quedaron desconcertados ante la confesión del indio debido a las denuncias presentadas al rey por funcionarios y encomenderos envilecidos, cuyas maledicencias hablaban de malos tratos y explotación por parte de los jesuitas a los aborígenes. El odio crecía por la prosperidad en las reducciones y, además, la protección restaba indios a las encomiendas. Esta supuesta explotación fue el mensaje que los inspectores le transmitieron al viejo sacerdote apenas llegaron a la misión, quien, sin abandonar su particular buen humor, les contestó irónico:

-¿Podéis creer por ventura que ochenta sacerdotes sin armas ni soldadesca pretoriana puedan dominar a una nación de doscientas mil almas? En ésta Misión -aclaró- hay diez mil habitantes originarios y tres curas conviviendo en paz, libertad y sin rencillas. ¿El secreto? Saber vivir en armonía sin pretender los bienes de los demás. Y si preguntáis el porqué, es sencillo de contestar: ancestralmente el guaraní entiende que nada que haya sobre la tierra le pertenece a él directamente; todo es de Dios y el hombre solamente usufructúa los bienes que le ofrece la naturaleza sin tomar posesión del suelo. Han formado una sociedad de bien común donde nadie es propietario de una sola parcela de tierra. Y lo que es de uno es de todos.

Y en reflexión actual, digo: los economistas nacionales podrían poner en práctica, no este sistema socialista que fue único en el mundo y no se repetirá, sino algunos puntos de aquella economía misionera, para tratar de rescatar de la pobreza al 50% de argentinos que humilla al país, y que los jubilados no sigan siendo el palo de gallinero de los ajustes.