Vos tampoco sos Brigitte Bardot

Por Miguel Sedoff

Renata se rió de lo que había dicho Sofía y agregó su comentario habitual sobre su pelada y la panza de los hombres de más de cuarenta. Luciano movió el vaso y buscó en el fondo algo que lo sacara de ahí, pero no iba a ser posible.

Estaban en el medio de un casamiento, del casamiento de Lucía, la hermana de Renata, es decir, su cuñada, por lo que no tenía otra opción que quedarse escuchando a su mujer criticarlo con sus primas y amigas y sonreír cada tanto como para demostrar que las balas no le entraban.

Vos tampoco sos Brigitte Bardot, dijo en voz baja Luciano, pero nadie lo oyó con el estruendo de la música y las conversaciones formando un sólido conjunto.

Se levantó y estiró las piernas. Uno de los sobrinos de Renata, que debía tratar como suyos, le salpicó el pantalón con helado de frutilla. El vio como las gotas de helado se iban secando mientras abandonaban su forma circular para convertirse en pequeños rectángulos irregulares rosados con una consistencia enfermiza.

Caminó entre las mesas hasta llegar al patio. Salió a la noche fresca y se paró en la cancha de básquet a mirar la fiesta de lejos. Había engordado y el traje de su casamiento le quedaba más chico de lo que había imaginado. No había querido comprarse otro porque no tenía ocasión de usarlo. No era bancario ni abogado, solo un profesor de Matemáticas y le parecía un dispendio injustificado comprarse un traje para usarlo en una sola oportunidad. Le había dicho a Renata que se iba a arreglar con el traje de su casamiento. Suponía que le iba a quedar bien, y se lo probó a las apuradas para que ella se lo aprobara. Había encogido el abdomen y elevado el cuello hasta parecer más alto, transformando de esa manera su cuerpo lo necesario como para que éste tomara la forma casi elegante de la antigua prenda. Sintió que le tiraba un poco atrás pero iba a aguantarse. Además era verano y seguramente no iba a durar mucho con el saco. Renata no insistió demasiado en la compra, ocupada como estaba en su propio vestido, así que ahora estaba acá, en la cancha de básquet del Sportivo Eldoradense con el pantalón desabrochado y las manos sosteniendo las dos partes para que no se le saliera del todo. Era un breve descanso, se dijo.

Había tenido que bailar el vals y el saco le tiraba tanto en la espalda que casi no podía moverse. Lucía, que estaba más nerviosa que él, le preguntó si ya estaba borracho, pero él, concentrado en las costuras que imaginaba al borde del estallido, sólo sonreía hasta que un vecino exultante lo vino a salvar.

Había regresado lo más dignamente posible hasta la mesa, tratando de pasar inadvertido y se colocó atrás, contra la pared. Se sentía agobiado, fuera de lugar. No conocía a nadie y estaba sentado entre dos ex compañeros de colegio de Renata. Contaban chistes y anécdotas de gente desconocida y como no se sentía a gusto, imaginaba que cada estallido de risas iba dirigido a él.

Dio vueltas por el lugar y se apartó lo más que pudo del gimnasio. Se recostó contra el paredón opuesto de la cancha de básquet y se relajó. La música de Los Palmeras se superponía con el murmullo de los invitados, subiendo y bajando como si él estuviera navegando por un río oscuro y debiera adivinar los ruidos de la costa para orientarse.

Se imaginó la escena como una película, algo que solía hacer cuando estaba incómodo o exhausto de actividades sociales. No era muy sociable, debía reconocer, esa parte de su matrimonio se lo había dejado a Renata como otras tantas cosas. Era consciente de que había dejado espacios vacíos y esos espacios eran llenados en forma inmediata por ella, como si todo le perteneciera, como si el destino de ambos se hubiera forjado acá, en esta provincia y él solo se limitara a interpretarlo.

No terminaba de convencerse que había sido una buena idea venirse a vivir a Oberá. Había conocido a Renata en la facultad, los dos eran arquitectos, pero él cada vez se sentía menos profesional. No tenía trabajo. Por suerte ella sí. Su padre tenía un estudio y ella trabajaba ahí. El la ayudaba. Por un reflejo inconsciente, por sentirse lejos de su historia, de su casa en Marcos Juárez y por mil razones más, se sentía desgraciado, solitario, mediocre, poca cosa.

Por eso se consolaba con su película en la que el protagonista, una persona solitaria pero de buen corazón y elecciones juiciosas y acertadas, hacía caso omiso a las banalidades de su esposa porque la amaba por sobre todas las cosas y podía ser condescendiente y ambiguo con sus malos modales o sus ideas disparatadas. El protagonista entonces tomaba distancia y dejaba a su mujer en la soledad de su oprobio mientras él encendía un cigarrillo en una semioscuridad producida por las sólidas hojas de un árbol centenario y la miraba, desde una distancia prudente, la miraba a través de las volutas blancas que salían de su boca y torcía el gesto, piadoso, como un reconocimiento del encanto que aún ocultaba esa mujer, aunque a sabiendas de la superioridad moral que ejercía sobre ella. Era una boludez, pero le servía para pasar el rato.

Luciano no fumaba así que se deslizó hacia abajo hasta apoyarse contra el suelo. Dobló las rodillas y apoyó su cabeza contra la pared. Miró al cielo, oscuro, lleno de estrellas conocidas. Se preguntaba si irse solo a casa era una opción. No le parecía la mejor. Tendría que manejar dos o tres horas solo y qué iba a pensar la familia de Renata. Parecería la conducta de una persona que no está demasiado bien. Pero era lo que más deseaba en esa noche, una noche que iba a ser larga.

Suspiró, abrió los brazos como si estuviera preparándose para la crucifixión y decidió volver a la fiesta. En eso sintió un movimiento a su izquierda, que confundió con el paso furtivo de un animal pequeño.

Se levantó y casi chocó de frente con un chico de unos 10 años.

- Epa, le dijo el chico, casi me pisa.

- No te vi, perdón, dijo Luciano.

- ¿Está en la fiesta?

- Sí, salí a tomar un poco de aire.

- Yo también, me aburro porque soy muy chico.

- Yo también me aburro y no soy chico, contestó Luciano.

- Y bueno, a veces las cosas son así, dijo el chico.

Ambos se quedaron en silencio, pero el chico no se iba.

- Yo estaba sentado mirando como bailan, dijo Luciano y volvió a su posición inicial.

El chico se sentó también y le preguntó cómo se llamaba. A él le decían Cococho pero se llamaba Carlos.

- ¿Y por qué Cococho? Quiso saber Luciano.

- Por un perrito que tenía mi hermana cuando era chica. Si, ya sé, no es muy divertido pero no me lo puedo sacar.

Se quedó pensando un momento y agregó:

- Aunque cuando mi mamá me tiene que retar fuerte me llama Carlos. Carlos, no Carlitos ni Cococho. Cuando me llama Carlos ya sé que hice algo mal.

- Y sí, así suelen ser las madres.

- No, pero la mía es la peor, me mira y ya sabe que me mandé alguna cagada, no sé cómo hace.

- Je, mi vieja era parecida.

- Se ve que todas son iguales.

- Psé.

- Pero a mi hermana no le hace lo mismo, ella es una caradura, le miente todo el día y mi mamá se lo cree.

- Y, deben tener un secreto solo para mujeres.

- No creo, es que mi hermana le miente a todo el mundo y por eso le sale bien.

- Tiene práctica.

- Algo así. Y a veces a mí me da bronca y le contaría a mi mamá que ella le está mintiendo pero no sé si estaría bien.

- Y, más o menos, quedarías como un alcahuete.

- No, no es por eso, mi hermana me dice cosas peores. Creo que mi mamá se va a poner mal, muy triste si sabe que la hija le miente tanto.

- Ah, claro.

Luciano asintió. Una cuestión moral, pensó y se sintió repentinamente desolado. Ahí estaba, en un pueblo desconocido, afuera de una fiesta en la que su mujer era una estrella invitada, hablando con un chico de diez años que se llamaba Cococho. Pudo al menos sonreír.

Se quedaron un rato en silencio y en eso Cococho se levantó y le dijo.

- Me voy a pescar, ¿querés venir?

Luciano se sorprendió por la propuesta, pero se paró. No tenía ganas de entrar a la fiesta y nadie lo iba a extrañar, de eso estaba seguro.

- Bueno, vamos, dijo.

Cococho vivía a cuatro cuadras del club y mientras recorrían las calles silenciosas y mal iluminadas del pueblo, él le iba contando algo de la escuela y algo que había hecho su hermana, otra vez, pero no lo oía bien porque caminaba adelante, bastante rápido y hablaba a la misma velocidad.

Cuando llegaron a su casa, Cococho saltó un portón de metal y le abrió desde el otro lado. Entraron a un garaje descolorido y con un montón de objetos apoyados contra las paredes. En una de ellas había unas sujeciones de metal de la cual colgaba una bicicleta.

- Ayudame, le dijo Cococho, es la bici de mi hermana.

Luciano la bajó con un movimiento aunque le sorprendió el peso. Cococho ya estaba abriendo las puertas de un viejo armario para sacar unas cañas de pescar.

- Esperame acá que voy a buscar con qué encarnar, le dijo y se fue para adentro.

Luciano se quedó sosteniendo la bicicleta para que no rayara con el manillar la puerta de una camioneta Dodge que estaba guardada en el garaje cuando volvió Cococho con un poco de pan en una bolsita.

- ¿Eso va a servir? Preguntó Luciano, que no recordaba la última vez que había ido a pescar, si había ido alguna vez.

- No tengo miñoca, con pan siempre saco algo. Igual no hay nada grande en el arroyo.

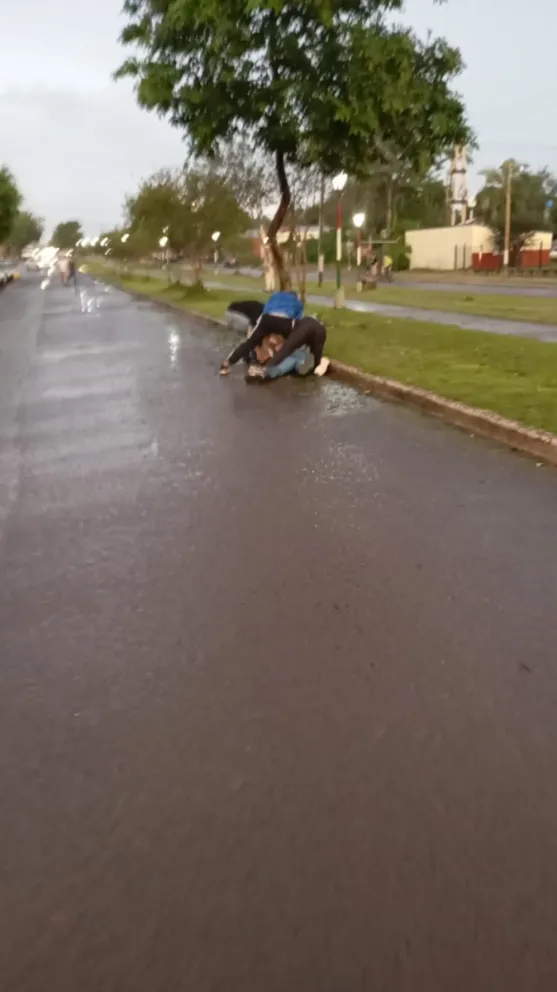

Salieron empujando la bicicleta y Cococho le dijo que él manejara. Recordó que decían que si uno había aprendido a andar en bicicleta nunca se olvidaría. Él no se había olvidado, pero al intentar salir perdió el equilibrio y casi caen contra un auto estacionado.

Consiguió subirse apoyándose contra el techo del auto y esperó a que Cococho se subiera en el sillín trasero. Él le pasó un brazo por la panza y con el otro sujetó las cañas y la bolsita con el pan.

- ¿Vamos? Preguntó, y Cococho lo guió a través de las calles serenas hasta un arroyo, a unas quince cuadras de distancia.

A medida que se alejaban del pueblo el aire se iba enfriando, o era tal vez una reacción independiente de su cuerpo que le hizo bien.

Llegaron a una pequeña barranca limpia de vegetación y apoyaron la bicicleta contra el tronco de un árbol extrañamente retorcido.

Cococho se concentró en la preparación de los aparejos para la pesca mientras Luciano se paró, con las manos en la cintura a mirar el humilde hilo de agua que discurría a pocos metros. No hacía ruido, y parecía más un desagüe industrial que un arroyo verdadero. Se había esperado uno de esos arroyos impresionantes de Misiones, a los que los cordobeses como él rápidamente le decían río, pero que para los misioneros seguían siendo arroyos, aunque fueran amplios y caudalosos. El padre de Renata le había dicho una vez que los únicos ríos en Misiones eran el Paraná, el Iguazú y el Uruguay. El resto era arroyos. Tema aclarado.

Se sentaron y tiraron los anzuelos. Parecían muy livianos, casi de juguete. Luciano no sabía si tenía que decir algo, si tenía que hablar con Cococho para no parecer aburrido, pero el chico no parecía muy preocupado por su falta de diálogo.

- Ay, me había olvidado, dijo de pronto, y se levantó y buscó en la bolsa de lona que tenía una radio portátil.

- Es de mi papá, dijo, una vez me la prestó y ahora es mía. La encendió y una música conocida, tal vez un chamamé o una polca, no se distinguía bien, comenzó a sonar.

Algo se movió en el agua y Cococho lo sacó con un reflejo plateado. Era una mojarra, gorda y ovalada. El chico se rió y la puso en una lata de leche Nido llena de agua.

- Después las vamos a fritar, le dijo.

Luciano asintió mientras escuchaba la hora de la radio. Tendría que volver en algún momento porque Renata tal vez lo estuviera buscando, aunque pensándolo mejor, ella tenía las llaves del auto y seguramente se volvería a la casa de sus padres con sus hermanos y amigos.

Ya volvería, se dijo, ya volvería.

Sintió un tirón en la línea y se apresuró a sacarla. Perdió la carnada y el posible pez, pero no le importaba. Volvió a tirar el anzuelo y se dedicó a distinguir los diferentes sonidos del agua que fluía a sus pies.