Después de la batalla de Mbororé

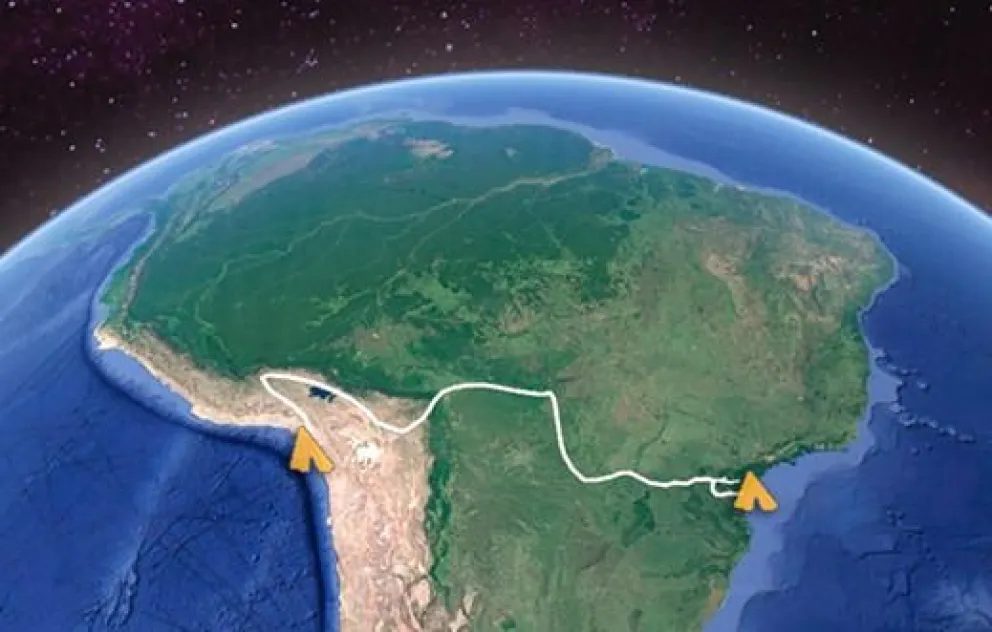

La Batalla de Mbororé fue el acto más trascendental en la que ayer fuera la Nación Misionera y guaraní. Ocurrió en la tarde del lunes 11 de marzo de 1641, y por siempre será la madre de las batallas de la época; porque bien debe entenderse que, si ese día se perdía, dejaba el camino expedito para la invasión del Imperio Lusitano hasta el Potosí, su anhelo goloso, y hoy la Mesopotamia, el Paraguay, Bolivia y la República Oriental del Uruguay hubieran sido Estados brasileros.

Fueron gestores de aquella lucha titánica los hermanos guaraníes guiados por los curas guerreros, bajo la guía espiritual del Padre Antonio Ruiz de Montoya, el gran héroe misionero olvidado, pues sin su intermediación personal ante el Rey de España, no se habría conseguido armar al ejército guaraní y la defensa de Mbororé no hubiera sido posible.

Ese martes 12 de marzo después de la batalla, amaneció con el cielo más límpido que el día anterior. No había nubes, el sol se insinuaba más brillante y la temperatura ya no sería tan benévola. La bandada de pájaros volvía a repetir el rito ancestral de sus costumbres de vuelo, cantos y chillidos, con la presencia de una nueva especie de plumaje negro volando en las alturas. Los cuervos se hacían presentes con la intención natural de limpiar la tierra y el agua de carroñas, cumpliendo el principio biológico de que nada se pierde y todo se transforma. Tímidamente se acomodaban unos en las ramas de los árboles, otros procurando aterrizar en tierra firme y dando uno que otro saltito agitando las alas, para después posarse sobre el cadáver elegido y compartir con los carroñeros terrestres y las pirañas del río el banquete de la carne en descomposición.

-Hermanos -dijo el Padre Principal– a los bandeirantes los tenemos completamente rodeados y probablemente con escasas reservas de alimentos en el fortín, que durante la noche improvisaron. Propongo hacer disparos a prudente distancia y obligarlos a salir a pelear o que se rindan.

-Perdone, Padre -intervino el Mburuvichá Ñeenguirú–, ellos vinieron por nuestros cuerpos vivos o muertos. No estoy de acuerdo en aceptar ninguna rendición. Que mueran peleando, ya que si los tomamos prisioneros después debemos soltarlos. Ellos se reagruparán, se armarán de nuevo y volverán contra nosotros. No hay rendición, deben morir peleando.

El Padre Principal ante la tremenda propuesta guardó un instante de silencio y luego dirigió la mirada a cada uno de los presentes invitándolos con un leve gesto a que emitieran opinión. Lo curas guerreros se mantuvieron callados y los jefes guaraníes asentían con la cabeza. Entonces se mostró nuevamente pensativo con la mirada perdida por unos segundos más, y levantándose de sopetón de su asiento, dijo:

-Muy bien, así se hará. Pero antes celebremos este estado de gloria con un Te Deum.

Sitiados en el improvisado fortín, los bandeirantes recibían intermitentes descargas de flechas, piedras y arcabuces aumentando el miedo y la crispación de sus nervios. Fue entonces que el jefe bandeirante envió una carta por intermedio de un indio Tupí, dirigida a los Padres jesuitas que expresaba: “Excelentísimos Pais: esperamos a seu perdão em forma anhelantes como filhos do mesmo Deus, Saúda-lhes com respeito. Manuel Pires”.

La carta fue leída por el Padre Principal, después se la alcanzó al Mburuvichá quien, una vez leída, la rompió en varios pedazos y dijo secamente:

-Sigamos con los ataques.

Durante cinco días consecutivos los bandeirantes aguantaron el bombardeo continuo desde las posiciones terrestres y fluviales. Racionando víveres y agua cundía la desesperación

y las primeras discusiones. De ahí que mandaran en un pequeño bote una nueva carta que decía: “Excelentísimos Pais: Por este médio oferecemos nossa rendición incondicional e solicitamos ser considerados prisioneiros de guerra. Saúdo-vos atenciosamente. Manuel Pires”

La misiva tuvo el mismo trato que la anterior: recibida y leída fue hecha pedazos inmediatamente.

Los sitiados esperaron en vano la respuesta y presas del terror intentaron escapar montándose en las canoas que conservaban en la orilla. Remontar el río fue para ellos una pesadilla, apenas se alejaron de la costa recibieron una lluvia de flechas, piedras y municiones que los indujo a regresar resignados.

Otro grupo decidió huir por la selva creyendo que distraídos por la fuga en el río, los vigilantes habrían relajado el control terrestre y lograrían filtrarse. Entre ellos Joao Alves de Oliveira, el segundo jefe de la expedición. Éste corría desesperado entre un grupo de mamelucos cuando se enfrentaron a una partida de guaraníes. Rápido de reflejos, a pesar de su peso y edad, se tiró bajo los arbustos de un costado y se arrastró cubierto por el follaje hasta donde pudo. Los ayes de dolor y súplica de sus compañeros le aturdían los oídos. Los cazadores cumplían con el rito atávico de la venganza.

¿Cuántas horas anduvo arrastrándose? ¿Dos, tres, cuatro horas? Había perdido la noción del tiempo y se creyó un tanto liberado. Pensó que podría zafarse de la persecución si alcanzaba la línea divisoria que separa el territorio enemigo con la selva. Tal presunción le dio cierto respiro y menguó las locas palpitaciones que amenazaban saltarle los tímpanos. Ya más sereno dejó de jadear y pareció sentir el murmullo del agua del cauce de un arroyo. ¿Agua? ¿Arroyo? Se levantó prudentemente en cuclillas y miró a su alrededor. No había nadie. “Si cruzo el arroyo, -se dijo- gano mi libertad”. Se levantó y corrió dispuesto a cruzarlo sin detenerse, pero la sed pudo más. Se detuvo en la orilla agachándose para beber el líquido

que da la vida. El agua fresca, brotada de un cristalino manantial, corría por sus entrañas produciéndole una deliciosa sensación de saciedad y bienestar. Satisfecho hizo el esfuerzo de levantarse y alzó la vista.

– ¡Deus meu! -Fue su grito desgarrador. Frente a él, cuatro hijos del guarán lo observaban impasibles con las cerbatanas en la mano.

A continuación, los vigías marinos avistaron a lo lejos una calabaza de regular dimensión deslizarse aguas abajo por la corriente. Soplaba escaso viento y el río estaba de lo más apacible, de manera que permitía que la calabaza, portando una banderita atada a un pequeño mástil, flotara sin inconvenientes como emblema de pedido de tregua o rendición.

La calabaza con la banderita blanca se detuvo en el borde de una de las canoas vigilantes en el río y los indios observaron que portaba una carta. Sin más la hicieron a un costado y siguió su curso hasta detenerse en otra canoa recibiendo el mismo trato. Así llegó hasta el último bote donde tres curas guerreros participaban de la vigilia. También la dejaron deslizarse libremente y con la mirada siguieron su trayecto hasta que se perdió en la distancia.

-En esta tercera carta -reflexionó uno de ellos-, ya no están pidiendo una tregua ni ofrecen rendición, están demandando piedad y claman por sus vidas. ¡Por Dios, reclaman por sus vidas! -Volvió a repetir.

-¡Vamos, hermanos! -dijo otro-, ¡debemos hablar con nuestros superiores!

La reunión de todos los sacerdotes presidida por el Padre Principal, sin la presencia de los representantes de la comunidad aborigen, duró poco más de una hora. Al término del cónclave se convocó al Estado Mayor y una vez que los presentes ocuparon sus respectivos lugares, el Padre Principal, Comandante General de Mbororé, se dirigió al

Mburuvichá Nicolás Ñeenguirú, el cacique de mayor rango entre los guaraníes.

-Hermano, la guerra está ganada, sólo falta un tramo. Hemos decidido entre los sacerdotes que de aquí en más ustedes se hagan cargo de los últimos embates. Nuestra presencia en la actualidad carece de relevancia.

Ñeenguirú miró a Ñaroí y le cedió la posta de la decisión. El héroe del éxodo del Guaira, hombre altivo que no había cumplido los cuarenta años de edad, que había visto y vivido actos heroicos y miserables, con cien cicatrices en el cuerpo y en el alma, comprendió de inmediato la actitud moral de los sacerdotes y se dirigió a ellos fijando la mirada en el Padre Principal y dijo:

-De ustedes hemos recibido la mejor educación, digna de los mejores centros de estudios, y nos enseñaron muchas otras cosas, entre esas, a no ser esclavos ni a jamás esclavizar. Pero no nos enseñaron cómo tratar al enemigo que viene por nuestras vidas. No obstante, cumpliremos a nuestra manera lo dicho de no esclavizar -sentenció-. Ahora le pedimos vuestras bendiciones.

Las palabras del indio quedaron flotando en el recinto y cada cual debía interpretar a su modo la parte intangible del mensaje. En el ocaso, el sol se iba escondiendo despacito presagiando muertes de venganzas inminentes. Y cuervos trasnochados, seguían lúgubres volando apacibles a la espera de nuevas presas.