La virgen perdida

Al amanecer papá daba vueltas por el patio, con la pavita negra y el mate, produciendo un chasquido al finalizar cada chupada como el graznido de los cuervos. Yo lo oía desde mi catre andar por el gallinero, la parralera, después el chiquero y más allá hablándole al tobiano. Aparté las mantas y calcé las chancletas. Con el reflejo de los sueños aleteando aún en la cabeza me dirigí al pozo donde quebré las opalescentes estrellas en fuga al caer el balde al agua. Cuando chirriaba la roldana dijo papá a mis espaldas: “Hoy viene”.

La claridad intensificada del día se desparramó por el abra circundante, absorbiendo a su paso las brumas del río, arrancando el estrépito de los pájaros y destellos al rocío de las matas.

Miré hacia el río, escrutando su pulso, dándome la sensación de que roncaba con más ardor que de costumbre. Desde hacía días que crecía. Lo sabíamos por las marcas en la morera al pie del cañadón. Mamá recordaba que en tiempos del territorio hubo una inundación que se llevó todas las cosas y a la vaca Narcisa. Mi argumento era siempre el mismo: por qué seguíamos aferrados a la orilla, y papá: porque necesitamos vivir, respirar a través del río.

Mamá avivaba el fuego de los leños en la cocina. Un humito azulino se escapa por los huecos de la chimenea y asciende con lentitud.

-Justo que hoy viene el río se pone malo –dijo papá.

Contuve las ganas de decirle que dejáramos la visita para otra oportunidad, esperar que el río volviera a su cauce. Pero sería una imprudencia pensar que Ella pudiera tener cambios en su tiempo. ¿No era, acaso, más poderosa que el río? ¿No bastaba su sola presencia para que las aguas bajaran si se lo pidiésemos?

Después de despertar a Olguita y lavarle la cara, fui a ayudar a mamá que quemaba el azúcar y la yerba con una brasa para el cocido.

-Buen día, mi hija –me dijo con la voz ronca por el bocio. Echó el mejunje a la olla y se esparció por el ambiente el aroma a melaza carbonizada.

¡Ese era el olor que tanto buscaba cuando andaba fuera de casa, por la Terminal, en los cuartuchos del Dragón! ¡Ah! ¡Cómo extrañaba mi casa! Y al río. Lloraba como una zonza. Y en la primera ocasión compraba aros y collares de fantasía, pulseras grabadas, tabaco para mascar y fajas negras para mis padres y alguna muñeca para Olguita. Llegaba muy ansiosa con los paquetones y mis respuestas preconcebidas durante el viaje de regreso: que trabajaba en una oficina, donde me trataban bien, que estudiaba dactilografía en la Academia nocturna, que tenía amigas maravillosas en la pensión, que la dueña era bastante macanuda, ¿novio? y sí, algún filito que no pasaba a mayores pues para mí era importante estudiar y así abrirme paso en la vida.

Mamá me miraba silenciosa y papá hacía notar que había engordado en muslos y brazos y redondeado las caderas. Él comentaba en el trabajado del yerbal que estaba contentísimo con la hija estudiando en la Capital.

Olguita canturreaba en el patio mientras ordeña la lechera.

-Justo que hoy viene, el río se pone malo –repetía papá con disgusto.

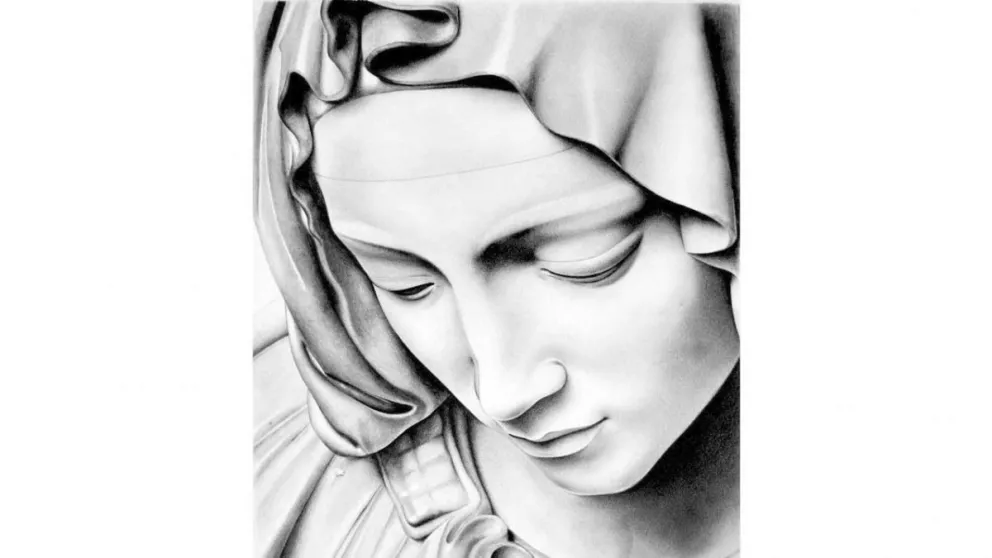

Todos los años nos visitaba la virgen. Realizaba su periplo desde la capilla ubicada en el poblado, recorría en solemne procesión las picadas, los trillos, volvía en andas al camino rojo polvoriento para internarse nuevamente al monte, balanceándose bajo las techumbres verdes. A su paso se disipaban las neblinas de los arroyos, enmudecían las chicharras, acallábanse las aves. Sólo se oía el rozar delicado de los pies desnudos sobre las hierbas y el bisbiseo de las oraciones hendiendo los túneles claroscuros de la selva.

Teníamos preparado el altarcito con los velones del año pasado, las flores silvestres y los acompañantes San José obrero, San Roque y su perro, San Isidro labrador. El horno de barro cocido exhalaba los olores del adobo de las carnes y la moledora trituraba diariamente harinas blancas y amarillas. Después ordenamos en fuentones dispuestos en las mesadas: lampreados, pirón, mazamorras, butifarras y las damajuanas de vinos y cañas.

Estábamos dando los últimos toques a nuestro preparativo cuando escuchamos el alboroto, salimos a la carrera y en un recodo de la picada apareció un compacto grupo.

-¡La virgen! ¡La virgen! –gritaba Olguita.

-¡Ahí viene la virgen! ¡Bendita sea! –decía mamá.

Al tercer día de estadía de la virgen, el Paraná había alcanzado las raíces de los anyicos en lo alto del cañadón, al parecer pugnando desbordar la vaina que lo sujetaba. El sordo rugir era cada vez más cercano. A los festejos seguían agregándose más devotos de chacras alejadas. Trabajábamos sin descanso.

Esa noche nos apretujamos en la salita contigua a la virgen. Llovía. Los hombres estaban empeñados en un truco, esperando al resto que fue al pueblo en busca de más vino. Afuera la lluvia rumoreaba entre los árboles y un vaho caliente proveniente de la floresta hacía chispear los pabilos. Las sombras gesticulaban y de pronto se agigantaban. Antes de quedarme dormida Olguita me pidió más agua.

¿Para qué querría agua si yo tenía los pies húmedos de chapalear barro? ¿Y en la piecita vecina palanganas y latas boyando contra las paredes? Entonces mamá acercándose silabeando alcanzó a decirme:

-¡El río se llevó a la virgen!

Los cirios aún alumbraban el pedestal vacío.

Cuando amaneció aprecié el panorama: el río estrujaba raíces portentosas, danzaba con troncos oscuros que emergían súbitamente para caer chasqueando entre espumas plateadas. Tomé una decisión: tenía que encontrarla.

Seguí el curso de la correntada. Anduve por los pajonales de las riberas, avizorando los camalotes, hurgando las raíces acuáticas. Palpaba los despojos del monte, las oquedades de las piedras, el lodo de los barrancos. En los atardeceres preguntaba al río dónde la tenía escondida, en qué remolino la hacía girar, en qué vena burbujeante viajaba, en qué mortaja de limo la había sepultado. Escudriñaba el entorno, buscando descifrar en cada elemento un signo que me permitiera hallar una pista. Presentía mensajes velados en los cambios de vientos, en el florecer de los lapachos blancos, en el avance de la corrección tamborileando el suelo, en el bendito deshabitado entre laureles gigantes.

Hasta que una noche de luna nueva brillante, distinguí un brillo persistente, enclavado en un ysypó. Con manos trémulas desbracé las lianas y llorando de gozo la apretujé contra el pecho acariciándola. Pero no era la misma. ¿Qué pasó, mi virgencita? ¿Te faltan los ojos, tienes la nariz carcomida? ¿Dónde están los colores de tu manto y el azul de la medialuna? ¡A pesar de todo eres hermosa con esta sagrada desnudez!

Tenía la boca seca de tanto correr por los senderos que me eran familiares, llevándola en vilo, ¡al fin recuperada, la salvación, Dios!

Alcancé los primeros ranchos, los perros ladraban, los chicos huían asustados, la gente me miraba impávida. Después el recodo y el aire que me pertenecía o lo que quedaba de él: dos taperas que aún oponían resistencia a la asimilación lenta de la selva. Abrí la desvencijada puerta. Tardé unos minutos en descubrirlos en la penumbra. Eran dos ancianos que hablaban al unísono: que nada había cambiado desde que me fui, que Olguita trabajaba en la ciudad, que era oficinista, que estudiaba dactilografía en una Academia, que tenía unas amigas maravillosas en la pensión, la dueña era muy macanuda, que venía de vez en cuando con paquetones de regalos, eso sí, había engordado en las caderas y los muslos, ¿novio? y sí, algún filito.

Raúl Novau

Novau, es un prolífico escritor de cuentos y novelas, además de dramaturgo. Ha publicado los libros “Cuentos culpables” (1985); ”Loba en tobuna” (1990); ”Cuentos animalarios” (2000); ”Liberia” (2010) y ”Palitos cruzados” (2017), entre otros.