La raya

Con los años, los recuerdos se convierten en el acompañante obligado para los soñadores solitarios. La memoria del hombre tiene ese ingrediente mágico que conduce a los recuerdos a convertirse en los acompañantes fantasmagóricos, que acuden presurosamente en las noches de insomnio a danzar alrededor del insomne. Estos acompañantes se convierten en laderos fieles de un pensamiento, muchas veces rebelde, que se niega a abandonar a las almas desoladas. Precisamente, cuando estos duendes se convierten en compañeros de una danza que se resisten a ser abandonados, es que resulta la necesidad de dejarlos por escrito en algún lugar que testimonie esa compañía retobada y mágica. De esta forma me siento motivado en dejar la huella escrita de algunos personajes, casi podría decirse que, de caricatura, que acuden diligentes a una memoria insidiosa y que acosan resistiéndose a perderse en el sueño.

Yo tuve un compañero de andanzas que me acompañó formando el marco de algunas de mis aventuras de pesca, en la mayoría de los casos encuadrados en el contexto inefable del río Paraná. Siendo adolescente, tuve la suerte de acompañar a mi padre quien era un fuerte aficionado a la pesca en el río. Él se había mandado a hacer una casa de madera en la orilla misma del río Paraná adonde concurríamos todos los fines de semana, desde donde comenzamos a hacer algunas experiencias de pesca, difíciles de olvidar. En esa época se acostumbraba a tener un compañero de pesca quien era concurrente obligado a todas las excursiones. En esta situación, estaba un personaje que he terminado recordando con gran cariño y que protagonizó algunas experiencias dignas de contarse. Este hombre era una persona casi incorporada al lenguaje familiar; se lo conocía como Don Prieto. Era una persona de estatura baja, de oficio plomero, y que era el compañero infaltable de mi padre en todas las visitas al río. Don Prieto era una persona enjuta, de piernas delgadas y levemente combadas, piel cetrina cuya cara parecía enmarcada en interminables arrugas que parecían agolparse cuando dirigía sus ojos al horizonte en señal de que comenzaría a contar sus interminables anécdotas. Pescador avezado, era el ayudante infaltable a la hora de echar el ancla al agua, encarnar los anzuelos y aparejos y el primero que pretendía llevar a su casa los pescados que sacábamos. Él no tardaría en darnos prueba de su audacia como ocurriría en los hechos que voy a relatar.

Ocurrió en una ocasión que el río se encontraba excepcionalmente objeto de una bajante pronunciada, que sucedía muy de vez en cuando, sobre todo al imprimírsele alguna maniobra en los sistemas del Alto Paraná desde donde se operaban represas en la zona del Brasil.

Era un fenómeno inexplicable para los adolescentes como yo, esas bajantes tan pronunciadas que sucedían en el río Paraná. Tiempo después me informé de ese fenómeno que un poco nos venía como algo inevitable para los argentinos producto de aquel manejo de las represas que hacían en el Brasil. Cuando en el río había un régimen de bajo caudal se cerraban las represas y de esta forma se provocaba una bajante excepcional. Que luego cuando por decisiones que nosotros como país no manejábamos, se abrían las compuertas y venía una creciente muy pronunciada que hasta inundaciones producía. Cuando el río bajaba nosotros lo aceptábamos como un fenómeno que venía del cielo.

Era en esas épocas que aquellos beriles y piedras formaban correderas feroces, que afloraban en la ondulada e indómita superficie acuática que se tornaba difícil de navegar. Había que saber surcarlas muy bien con la embarcación, para no embestir algún raigón de piedra que dañara la cubierta y el motor fuera de borda. Mi padre era un gran lector de la superficie del río, me enseñaba a culebrear con el bote operando de forma zigzagueante para esquivar las bajas profundidades.

En cierta ocasión, reitero, el río exhibía una bajante excepcional. Veníamos con mi padre cruzando el Paraná cuando de pronto, sin darnos cuenta quedamos encallados en el fondo. En estas ocasiones, a veces por la misma corriente del río, se formaban bancos de arena que existían en el medio mismo del cauce como enormes moles, quitando profundidad para navegar y acechaban como peligros silenciosos. En esa oportunidad el bote se frenó y mi padre habló con su vozarrón: “¡abajo a empujar!” con lo que tuvimos que descalzarnos, arremangar los pantalones, hundir los pies en el agua y observar cómo llegaba a los tobillos a una profundidad de unos 10 o 15 cm.

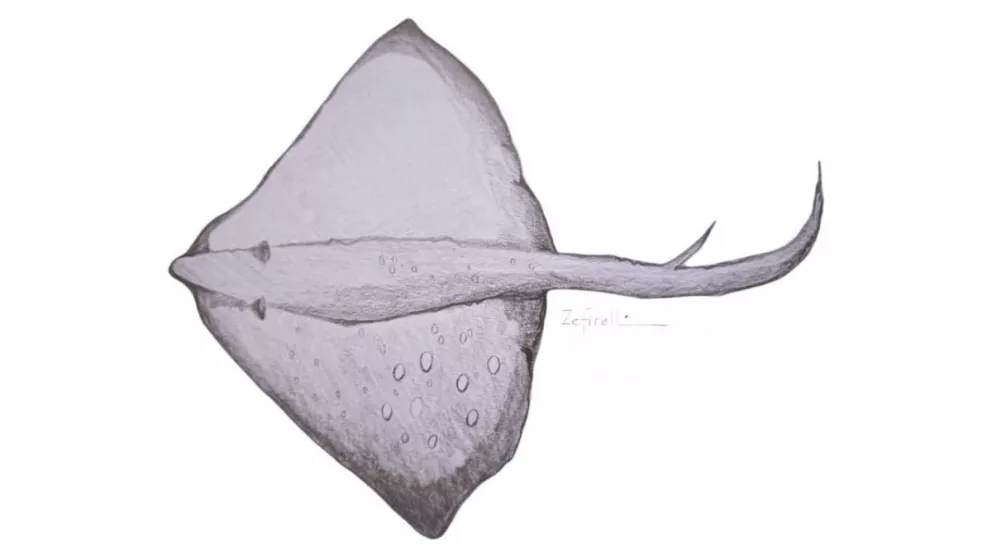

Allí se veía el fondo con total claridad advirtiéndose meandros de arena acumulada, probablemente como efecto del movimiento del agua que se divisaba muy claramente. Así, con toda la fuerza, levantamos el bote y fuimos empujando haciéndolo deslizar a través del meandro. La poca profundidad permitía abrir la arena como si no hubiera agua. Se veían unas siluetas escurridizas que serían pequeñas mojarritas que retozaban en el agua playa. En un momento, de nuevo el vozarrón paterno resonó en la tarde: “¡raya!”. Inmediatamente exhibiendo una valentía impropia de pescadores avezados, de un salto estuvimos arriba del bote mi padre y yo y asomando nuestra cabeza por el borde del bote, las vimos. Es interesante contar lo que es esto, atento lo que tuvimos ocasión de vivir después. A una distancia de unos metros donde estaba el bote, divisamos unos pequeños platos circulares de un colorido misteriosamente sobrecogedor, tenían unas pintitas coloridas en los lomos y ante cualquier proximidad se movían ondulando los bordes de los platitos y escapaban con rapidez. Las rayas no son peces grandes, más bien pequeños a no ser por la apariencia llamativa de las manchas que tenían. Incluso para el que los veía por primera vez, no aparentaban infundir miedo a quienes no conocían esas reacciones que tenían. En la parte de atrás de los platitos tenían unos apéndices que movían vigorosamente para cualquier lado, después, al conocer las leyendas regionales del lugar pudimos saber cuál era la función de estos apéndices. Eran cortos, casi siempre con la misma apariencia del lomo de la raya, tenían un borde a semejanza de un serrucho invertido y que al poseer una gran rapidez eran capaces de rozar el pie o el tobillo de la persona que se acercaba. Ese sólo roce en la piel de la persona, dejaba una especie de espina que era el epicentro del veneno del ejemplar. Don Prieto, lejos de asemejarse a la cautela de sus compañeros de pesca, no saltó al bote, sino por el contrario, se arrimó al borde sobre una especie de marca que tenía, donde ponían los anzuelos. Había un machete que él tomó y se deslizó con mucho sigilo en el agua, hasta que de un certero machetazo abrió a uno de estos platitos, y las rayas, originando una nube de arena se escaparon raudamente. Ante el espectáculo estupefacto de los que habíamos saltado al bote sucedió algo que casi no pudo advertirse visualmente; en algún movimiento fugaz como un rayo una de las colas le picó en un talón, a lo que Don Prieto saltó al bote y se sentó a mirar la casi imperceptible herida que le había provocado la picadura.

Lo que pudimos conocer luego con los informes y cuentos de los lugareños es que el veneno que inoculaba la espina de la raya no era venenoso a punto de comprometer la vida de la persona que había sido picada, eso sí, producía un dolor indominable. Al poco tiempo ya Don Prieto empezó a retorcerse y a gritar por el dolor que le producía. Con mi padre le ayudamos a acostarse en el plano de la canoa con lo que el hombrecito quedó retorciéndose y a los gritos. Enderezó mi padre rectamente hacia la costa argentina donde había una playa de arena y pedregullo de canto rodado a unos cien metros de la casa que era nuestro refugio de pesca. Apenas llegamos alzar a Don Prieto hasta dejarlo acostado en la arena. Resultaba aquí curioso observar al hombrecito de rostro cetrino y arrugas cruzadas retorcerse y gritar en la arena. Era tal el dolor, que el hombre se orinó y defecó en el momento. Quedamos ese momento al lado de nuestro compañero como buscando algo para calmarle o aliviarle. En ese momento se divisó a dos mujeres que venían caminando en la arena hacia la casa de un poblador que vivía en la zona, con una importante casa, sabíamos que era un hombre dedicado al cultivo del arroz y a quien en la zona lo conocíamos como “el arrocero”. Las mujeres, una de ellas de piel morena y apariencia aborigen, la otra, una señora de cierta edad advirtieron los gritos de nuestro compañero, y a los gritos también se aproximaron aparentemente con intenciones de ayudar. Una de ellas, la de mayor contextura, robusta, de polleras anchas y al grito de “¡ya vamos!” nos preguntó: “¿qué le pasó?” y cuando le dijimos picadura de raya, la mujer se abrió de piernas y recogiéndose la pollera, haciendo una maniobra como de bajarse la ropa interior, se puso en cuclillas y tomando el pie de Don Prieto se retorcía y refregaba por la zona picada. Tiempo después al informarnos todas las características novelescas de estas picaduras nos decían que la secreción del órgano sexual femenino tenía un efecto altamente calmante de los síntomas de estas picaduras. De cualquier manera, no hubo mucha calma porque Don Prieto siguió gritando y retorciéndose; al poco tiempo la mujer se cansó y siguió su trayecto hacia la casa de “el arrocero”.

Así quedó nuestro compañero algún tiempo hasta que cesaron los gritos y quedó en una posición de cúbito dorsal y ante todo movimiento que tocara su cuerpo en cualquier lugar, él emitía unos gritos descontrolados. Con el tiempo lo subimos devuelta al bote donde quedó en su cama hasta volver a Posadas. Un tiempo quedó Don Prieto faltante a nuestras excursiones de pesca, y mi padre, cuando yo le preguntaba por él, guardaba un recatado silencio. Tiempo después apareció Don Prieto con pocas palabras en nuestras pesquerías y de las preguntas interminables que le hacíamos mientras estábamos sosteniendo las líneas de pesca, él nos contaba de las características de estos peces tan feroces. Aparentemente las picaduras no eran venenosas como para producir daños en la salud, como por ejemplo la de víbora u ofidios, más bien eran pequeñas púas no duras que si se clavaban en la piel de la persona quedaban adentro produciendo un dolor insoportable, pero no la muerte. Él nos contaba que fue a ver al médico y el tratamiento indicado consistió en calmantes y desinfectantes. Al tiempo que se iba cerrando la herida, asomaba a flor de piel una costra cartilaginosa que se desprendía exhibiendo la cicatrización.

Hace muchos años que no tengo el enorme placer de encontrarme con mi compañero de pesca. Sin explicación alguna, desapareció de mi vida Don Prieto. Y a la manera de Don Segundo Sombra, me fui quedando sin mi compañero y sus interminables anécdotas, e imperceptiblemente, un día me sorprendí a mí mismo habiendo olvidado los rasgos de este compañero tan entrañable como para enseñarme lo cruel del olvido. Y al final podría rematar como se hace en la obra magistral de Ricardo Güiraldes: “lo vi alejarse como quien se desangra”.

Rodolfo Aníbal Panza

El relato es parte del libro Se hundió El Marfisa y otros cuentos del río Paraná. Panza es abogado y reside en Posadas