En el cementerio

Desde jovencito le gustó vagar por ahí. Eso no quiere decir que fuera un vago, sino que se fascinaba caminando por las calles a la madrugada, imaginando que el mundo era diferente a lo que en verdad era, o que la gente al despertarse sería mejor que lo que venía siendo. Las calles vacías eran más amables, hasta más naturales: no parecían una selva humana repleta de ruidos y de humos (a esa hora eso estaba recién por empezar) sino más bien un bosque encantado. Siempre se cruzaba con el mismo borrachín, con los mismos porteros lavando veredas, con el mismo taxista insomne o con ese perro somnoliento del boulevard que ya no le ladraba, todos parecían personajes contratados para acompañarlo justo al arrancar la aurora. Durante años había intentado escribir una especie de historia de su ciudad, pero no había caso. Siempre se enfrentaba al mismo problema: quería hacer algo original, lo que para él significaba ponerle un poquito de arte a la realidad. Así que buscó y buscó. Craso error, enseguida se dio cuenta de que lo original no se busca; se encuentra o se manifiesta solo. De puro impaciente y acelerado hurgó sin embargo en bibliotecas, conversó con otros escritores, caminó como perro callejero de barrio en barrio en busca de no se sabe qué clase de inspiración que pudiera indicarle el camino, se leyó pilas de libros, desde La gran aldea hasta el Adán Buenosyres, investigó en Onetti y en Faulkner y en Dos Passos, pero nada. Nada.

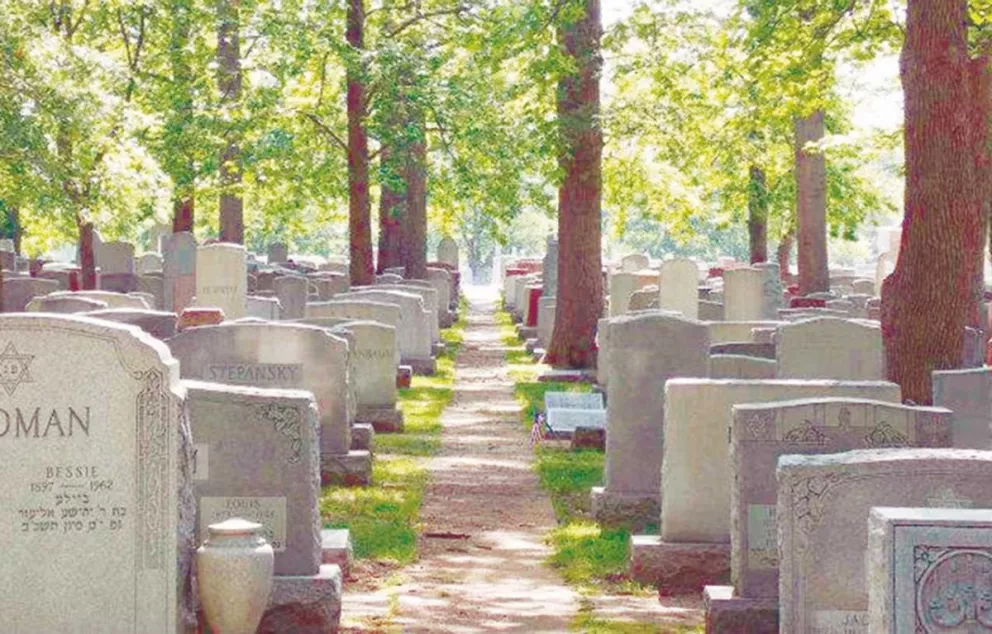

Así que empezó a tomar. A tomar en serio: mucho, todo el día y lo que fuera. Lo único que hacía era tomar y vagar por ahí como un alucinado de esos que andan rápido pero sin saber adónde van. Por suerte tenía dinero y podía sostener esa situación indefinidamente, pero no parecía haber en eso ninguna solución, ninguna probabilidad de éxito. Aunque al menos se aturdía y por momentos dejaba de pensar. Una de esas tardes de vagancia entró al cementerio solo para variar, pero después de dar unos pocos pasos se dio cuenta de que allí era. Sí, allí era. Fue una especie de iluminación, nunca le había pasado; él era un ateo redomado y no creía en ningún efluvio del cosmos capaz de hacernos ver el mundo y las cosas de otra manera. Se sentó en un banco, y luchando contra esa semi borrachera permanente en la que ya navegaba sin ahogarse y con la fugaz luz del cosmos que, siempre huidiza, ya lo había abandonado, trató de entender. Y dudó. ¿Qué podía haber allí para él? A su alrededor solo veía tumbas en ruinas, senderos descuidados y el pasto crecido por todos lados, muchos de los monumentos mortuorios más antiguos se agrietaban por la acción de los yuyos que se iban convirtiendo en árboles y al final hacían estallar en pedazos los mármoles y granitos. Todo crujía o se descomponía. En los cajones los cuerpos se pudrían y los huesos se desintegraban, igual que los mármoles de afuera; quizá estoy equivocado y nada sea más lejano a la historia de un lugar que su cementerio, se dijo. Pero siguió sintiendo que algo había allí para él, quizá la iluminación no me alumbró en vano, pensó con una sonrisa tan desencantada como agradecida. Es que podía olerlo o intuirlo: observó los árboles añosos, los pajaritos que volaban y trinaban con excesiva inocencia, el sol que entraba por entre las hojas haciéndose el distraído, un cuidador que hacía el gesto de barrer con su escoba despatarrada uno de los senderos como si eso sirviera para algo. Acomodaba la tierra nomás. Todo parecía un escenario a la espera de la acción.

Caminó por el sendero principal, el de la escoba ya había pasado por allí y, tenía que reconocerlo, se veía un poco más prolijo que los otros. Fue deteniéndose frente a cada tumba. Cuando vio una con el nombre de su mejor amigo, algo lo sacudió. No recordaba que hubiera muerto. Es verdad que había andado muy borracho y distraído en los últimos tiempos, pero un evento así no se le hubiera pasado por alto, las muertes de sus amigos siempre lo enfrentaban con la suya. Observó por un buen rato la placa de bronce, parecía una plastilina manoseada y la fecha no se distinguía bien. Quizá su amigo había muerto en estos últimos días de borrachera y él no se había enterado, pero era muy raro. Es cierto que cuando comenzó su tournée etílica había abandonado su teléfono celular, que quedó descargado y olvidado en algún cajón de la cómoda. Pero podrían haberle avisado por otro medio, después de todo lo único que venía haciendo a lo largo de los últimos meses era vagar por la ciudad con una botella en la mano y tropezando en cada cordón, no era tan difícil encontrarlo o cruzárselo en cualquier esquina. Por si acaso dijo en voz muy baja unas palabras muy sentidas en memoria de su amigo, recordó momentos felices que habían pasado juntos, se permitió un par de lágrimas que brotaron con facilidad fraterna y después continuó. Durante varias horas recorrió de ida y de vuelta una buena parte de los senderos de ese cementerio que no era demasiado grande, tenía unas dieciséis manzanas. Se entretuvo calculando cuántos miles de muertos podía haber allí, estimó rapidito unos dos mil por hectárea y se decidió por la cifra mágica y aproximada: 30.000.

Se repitió mentalmente la cifra varias veces, hasta que se dio cuenta. Todo se comunica con todo. Hacían falta dieciséis hectáreas para sepultar razonablemente treinta mil muertos. Por eso en esos años los tiraban al río, se dijo, y a otros los enterraban en cualquier lado, en fosas comunes. Así hace falta mucho menos espacio para procesar en grandes cantidades, los nazis ya se habían encargado de investigar en profundidad esas cuestiones y otras íntimamente asociadas, hasta conseguir una producción veramente industrial. De pronto se sintió pisando terreno minado, estos muertos parecían más muertos que otros muertos. O menos muertos, están menos muertos si se los recuerda, uno termina de morirse cuando ya nadie se acuerda de uno, pensó. Buscó de nuevo la supuesta tumba de su amigo y no la encontró. Dio unas cuantas vueltas, el de la escoba seguía barriendo en lo que a él le pareció una lucha eterna y por lo tanto perdida de antemano. Como la de Sísifo, ese pobre tipo que según el mito cargaba una y otra vez la misma piedra hasta arriba de un monte. Le preguntó al de la escoba si podía ubicar esa tumba por el nombre; en este momento nadie puede darle esa información, ya cerraron la oficina, le contestó Sísifo. El nombre le calzaba perfecto. Vagó un poco más por los senderos buscando la tumba y después se fue con el corazón alborotado, se le cruzaban imágenes algo tenebrosas, eso era mucho peor que una borrachera. La cabeza le funcionaba como una película berreta, una de esas repletas de zombies que se te vienen al humo en manada con los ojos inyectados en sangre y caminando como los cowboys cuando se baten a duelo, las manos separadas a la altura de la cintura, listas para agarrar el revólver. Pero los zombies no disparan, se dedican a matarte de maneras más sanguinolentas y retorcidas. A lo Frankestein, por ejemplo. Y caminan así solo para causar impresión. En todo eso iba pensando apurado y a los tropezones, quería alejarse rápido de allí, todavía no sabía si en ese cementerio había encontrado algo, o si todo esto era nada más que el producto de una resaca mal procesada y del aroma a muerte que sabe enseñorearse de esa clase de lugares.

Anduvo varios días por la ciudad averiguando sobre su amigo, todos los conocidos le decían que ya hacía tiempo que había desaparecido. Volvió al cementerio y esta vez encontró enseguida la tumba, estaba cerca de la entrada. Observó nuevamente la placa pero no había manera de deducir la fecha, parecía una lámina de lacre derretida a las apuradas. Dejó un par de flores sobre el mármol de la lápida y sin saber bien por qué susurró otra vez unas palabras en memoria de su amigo. Sísifo, el de la escoba deshilachada, lo miró desde lejos pero siguió barriendo hacia todos lados o ninguno. Caminó otra vez por los senderos, y se fue dando cuenta de que ahora se habían robado todas las placas del cementerio, salvo la de su amigo. Pero esa placa era muy impersonal, tenía solo el nombre, las fechas de nacimiento y muerte que eran ilegibles, y ni una frase alusiva; como si fuera un mero trámite moldeado en bronce. ¿Cómo murió su amigo y él no se enteró? ¿Por qué alguien había martillado o derretido las fechas grabadas en el bronce para volverlas ininteligibles? Cruzó al boliche de la esquina, compró dos vinos tintos de los mejores, pidió que se los descorcharan y se metió de nuevo en el cementerio con las botellas bajo el saco. Caminó hasta la tumba de su compinche, se sentó sobre el mármol, de dos tragos se bajó la primera media botella, eructó y se sintió en paz. Algo lo empujó a decir otra vez un par de palabras dedicadas al difunto y luego hizo un largo silencio. Sísifo, que parecía contratado por los dioses para aparecer de la nada cada cinco minutos, surgió de no sé dónde arrastrando su escoba despelechada y le preguntó si se sentía bien. Sí, sí, le contestó, ¿quiere un traguito de vino?, agregó amistoso. Señor, no puede chupar en el cementerio, va a tener que retirarse, le enrostró Sísifo de mala manera y apretó más fuerte la escoba, como si cualquier desesperado fuera a robársela y él estuviera obligado a custodiarla por los siglos de los siglos. Es hora de irme, se dijo y caminó despacio hacia el pórtico de entrada del cementerio, no sin antes dar otro larguísimo trago con el que despachó la primera botella, sin preocuparse por Sísifo la revoleó sin violencia hacia el lado de La Meca y dijo unas palabras dedicadas a su amigo. Esta vez en voz muy alta, el silencio de los camposantos empezaba a hincharle las pelotas.

La segunda botella se la liquidó en la plaza del barrio, que era muy tranquila. Nadie molestaba a los borrachines, siempre que no gritaran o violaran a alguien. Los chicos jugaban en el arenero y había un par de perros vagabundos disponibles, de esos que si no les ponés cara de asco enseguida se aquerencian, se acurrucan al lado tuyo y en pocos minutos se puede forjar con ellos una amistad eterna. Durmió una larga siesta junto a uno de los perros y soñó que en todas las lápidas del cementerio iban brotando de nuevo las placas de bronce que alguien se había robado, pero ahora esas placas tenían fechas y no nombres. Ahora eran los nombres los que estaban golpeados, martillados con saña hasta convertirlos en plastilina, ya no podía conocerse la identidad del inquilino de cada tumba. Todas las placas se habían vuelto peores que la de su amigo, ya no ahistóricas sino profundamente anónimas. Alguien estaba jugando con él, al menos en sus sueños. Cuando despertó, el perro, que todavía estaba ahí, lo husmeó por última vez con bastante desinterés, rescindió unilateralmente la amistad eterna que los había unido por un par de horas y se fue trotando para el fondo.

Al levantarse tropezó con la botella vacía, cayó de cara sobre las baldosas, permaneció unos segundos planchado como si de pronto el aire gozara aplastándolo contra el piso, y después se levantó como pudo. Empezaba a atardecer, había refrescado y la plaza estaba semivacía, ya no había chicos en el arenero y los dos perros que quedaban estaban ocupados en ese momento persiguiendo con ladridos y sin muchas ganas a dos transeúntes, así que no le prestaron la menor atención. Se apuró a caminar otra vez hasta el cementerio, pero cuando llegó ya las rejas estaban cerradas. Decidió esperar a que entrara la noche, la cabeza le dolía ligeramente y tenía la boca seca y áspera como si él solo se hubiera masticado toda la arena del desierto. Entró al mismo boliche y pidió un café con leche con medialunas. Son de ayer, se dijo al primer bocado. Igual le sirvieron para meter a navegar algo sólido en el litro largo de vino que había tragado casi sin solución de continuidad. Hizo tiempo en el boliche, al rato se comió un sándwich contemporáneo de las medialunas, y cuando ya era noche cerrada caminó a lo largo del muro del cementerio hasta un lugar que le pareció más fácil para cruzar hacia el lado de los muertos, había un par de salientes de ladrillos. Pisó en una, después en la otra, llegó al coronamiento del muro y logró saltar sin quebrarse nada. Sintió una especie de orgullo inútil, desproporcionado, ni que estuviese ganando un campeonato de salto con garrocha. Miró hacia los costados como si alguien pudiera festejar, si algo no sobra de noche en los cementerios es público, y mucho menos aplaudidor. Había solo unos pocos faroles de alumbrado encendidos de tanto en tanto, pero en la semipenumbra percibió que en cada lápida brillaba una nueva placa a la luz de la luna. Con la linterna del celular pudo ver las fechas; ahora cada placa tenía su fecha bien clarita, y los nombres eran los que estaban martillados o derretidos. Le molestó esa simetría que duplicaba su sueño, ¿había soñado lo que soñó, o lo había visto antes y después lo olvidó? ¿Se estaba volviendo loco, tanto chupar al fin lo había terminado de demoler y ya veía cualquier cosa que su confusión le dictara? ¿O hacía lo mismo que Sísifo el de la escoba, que repetía y repetía escenas inútiles y barridas infinitas solo para cumplir con algún inapelable designio de los dioses? Vagó un rato por los senderos, trató de encontrar otra vez la tumba de su querido amigo a ver si ahora podía leer la fecha, pero sin el nombre no la reconocía, y mucho menos de noche. Por otra parte esa tumba era un ente histérico; se escapaba cuando él la buscaba, se brindaba cuando él se retraía. Pensó en un juego pero enseguida se dijo que no podía ser, cómo participar de un jueguito amoroso con una tumba, aunque fuera la de su íntimo compinche. Era algo morboso, y él no acostumbraba a meterse con esas dimensiones de la vida, uno puede volver de allí lastimado, amoratado. Nunca le gustó jugar con los muertos. Pero sí se sentó sobre una lápida cualquiera a pensar en esas cosas de la vida. Un cementerio es justamente un buen lugar para contemplar la vida, se dijo; por ejemplo, cómo se divierten los dioses con Sísifo y conmigo: él barre eternamente y al pedo todo el cementerio, nada más que cambiando el polvo de lugar, y yo me veo cada vez más enredado en una secuencia oscura con mi amigo que se murió sin que yo me haya enterado, y que además está enterrado en un cementerio en el que las tumbas se vuelven anónimas por momentos, y por momentos sin fecha. Cómo contar de verdad esa historia, tendría que inventarla. Suspiró, se estaba metiendo en camisa de once varas y el mundo se burlaba de él a las carcajadas. Después de un momento de enojo y desazón, reaccionó con algo parecido a la valentía: por qué no, después de todo Homero pudo contar la guerra de Troya sin haber estado ahí, o el viaje de Ulises sin haberlo conocido. Yo puedo soñar todo lo que falta, aunque el universo entero siga martillando en la plastilina; solo necesito la paciencia de Sísifo y la de Homero, bien juntitas. Al fin de cuentas, todo se comunica con todo. Miró a su alrededor y decidió empezar a escribir ahí mismo, sin lápiz ni papel; se acercó a la lápida más cercana, alumbró el nombre, era el suyo. No tenía fecha. Pero no se asustó, la escritura no es para cobardes. Se acostó sobre su propia lápida, cerró los ojos y empezó a escribir así nomás, bien adentro suyo. Un perro ladraba en algún lado y la luna parecía nada más que un foquito perdido en la noche.

Inédito. Mazal es profesor de Teoría Literaria de la Unam. Publicaciones: Mundos-Diálogos-Silencios (poesía), Darwin poeta (novela) y Andrés vuelve (novela)

Osvaldo Mazal