Se hundió el Marfisa

* Por Rodolfo Aníbal Panza.

Hay quienes acostumbran a representar, metafóricamente, el paso del tiempo como si fuera una inmensa balanza, donde el punto neutro del presente queda justo en el medio del contrapeso de ambos platos y el pasado se conforma con los recursos que quedan en la memoria. Precisamente, para aquellos en los que el pasado está ampliamente conformado por las vivencias que superan las de la balanza opuesta, es cuando los recuerdos se yerguen y extienden sus brazos hacia la conciencia atrayendo a los que vivieron; hacia un pasado que siempre es más profundo y numeroso. En esta circunstancia me parece apropiado confeccionar este breve relato para mostrar, lo que para muchos ha dejado una marca singular: lo que para varios significó la aparición de un elemento que lo dejaría marcado para siempre: el rio Paraná.

Mi padre era un entusiasta practicante de la pesca tenía una casa precaria de madera a la misma orilla del rio. Acostumbraba hacer unos paseos de pesca los fines de semana, un verdadero acontecimiento de aventura para los adolescentes de esa época. El tenía la costumbre de juntar una cantidad de sobrinos que estábamos en edad de adolescencia. Un nutrido y abigarrado grupo éramos reunidos y puestos en la cubierta de un vetusto camión marca “Morris”, que él tenía en esa época para reparto de mercaderías en su almacén por mayor. De por si los preparativos ya eran un plan de aventura, porque la casa no contaba con luz eléctrica ni agua potable. Se formaba una barra de chicos que nos armábamos con linternas, así como era un preparativo armar la provista y el agua potable. Poco kilómetro después del límite con Corrientes se doblaba a la derecha, internándonos por una estrecha huella de campo, por un camino que culebreaba salpicado de tacurú, muchos duros como piedras capaces de hacer saltar al camión. La huella iba viboreando por campiñas donde se veían cabezas de ganado, lechuzas, todo para formar un recorrido de una o dos horas hasta llegar al lugar conocido como Ombú. Nunca supe la razón por la que llevaba este nombre pese a que no se podían identificar arboles de esa especie en ese lugar, el avance del viejo camión que traqueteaba por el camino ya era la aventura para esos mocetones. Las lechuzas posadas firmemente en la parte alta del tacurú formaban una imagen curiosa para la vista adolescente. En una postura firme como si fueran vigilantes y hierático atisbaban el horizonte con una mirada fija y gesto adusto, parecía como si desde su posición vigilaban todo el horizonte de la campiña. Bordeando, viboreando entre las estancias íbamos recorriendo el camino, atravesando estancias algunas de las cuales mostraban amplias casonas de los dueños.

Los muchachos nos entreteníamos identificando perdices que solo podían ser divisadas si se movían por el pasto debido a su gran mimetismo. Después de vadear algunos arroyitos se llegaba a los últimos campos donde sus dueños acostumbraban a poner depósitos de sal para el ganado. Después de vadear varios campos y con la cintura mal trecha por el traqueteo del camión, se podía divisar como el camino se perdía por un montecito donde se divisaba la inmensidad del Paraná. Resultaba novelesco ver como luego de varias curvas el camino desaparecía en el montecito al costado del rio. Y este desaparecer consistía en que la huella se perdía en el monte en el cual se formaba una caverna vegetal donde los vehículos iban en un momento y esto era un recuerdo insuperable para los que vivíamos estas vivencias, el camino se encontraba al monte que se abría en un claro y a la vista una inmensidad acuática del rio color león. La orilla afectaba la forma de una bahía y en su forma el rio formaba lo que sería memoria fija de todo, un remanso. El remanso afectaba una forma del rio, una curiosidad difícil de olvidar. Generalmente, cuando el rio daba vuelta y corría en sentido inverso mientras quedaba un centro de remanso que casi siempre era la parte más honda, el remanso era un lugar bastante hondo donde los niños nos cuidábamos y era posible tirar la línea y capturar ejemplares de bagre o boga; en el lugar se observaban canoas de madera, entre ellas una de color rojo, un poco más grande que otras en cuya proa se leía el nombre “María Otilia”. Lo primero que hacia el cuidador era trasladarse hasta la última y acercarla a la orilla, que era usada como un muelle para los visitantes, donde se pescaban con mojarras y otras carnadas. Las tareas de los chicos consistían descargar todo el avío que se componía de agua, combustible y otros elementos para capear la precariedad del lugar, cuando las actividades bulliciosas de los chicos empezaban a pescar mojarras y alguna vieja del agua, eso era mágico y aventurero de la actividad para los que participábamos en ella. Lo apasionante era al día siguiente, luego de una noche campamentera entre todos haciendo fuerza teníamos que llevar un motor fuera de borda de marca “Evin Rude”. Al otro día, nuestro padre, hubiendo alojado a los chicos en el “María Otilia”, de un manijazo y todos acurrucados en abigarro grupo en el bote partíamos rumbo a la costa paraguaya, esto era la aventura máxima dado que en ese lugar se encontraban los pesqueros, donde luego de echar el ancla se lanzaban las líneas a la búsqueda de un pez que capturar, llámese pacú o dorado (esto último era un gran acontecimiento) por su espíritu de lucha o la máxima, algún surubí o manguruyú pez voluminoso o de portentosa lucha. Justamente, en una de estas ocasiones sucedió lo que propongo a relatar.

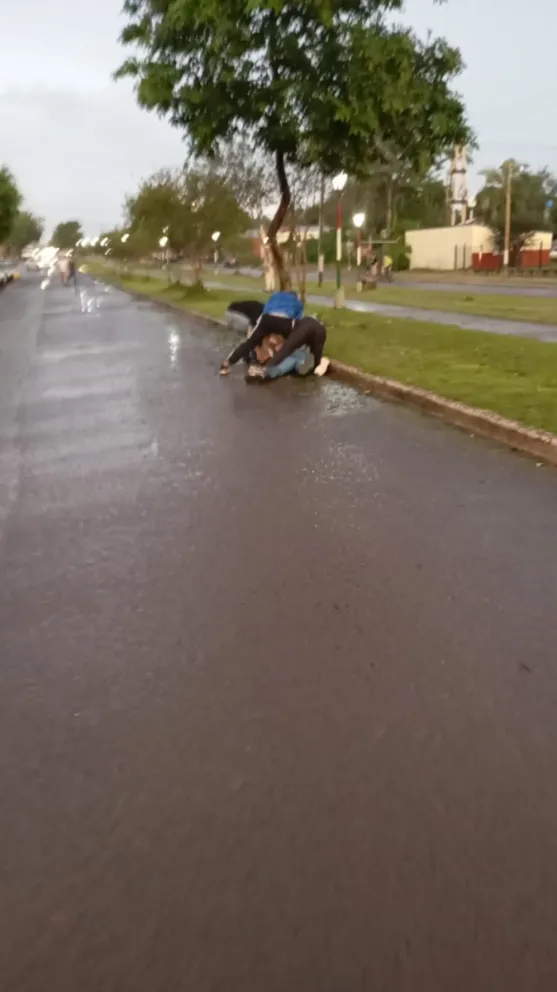

En cierta ocasión, cuando arribando al domingo llegábamos al final del día bajo la atenta mirada de los mayores, que colocaban sillones de mimbre en la costa del río y los chicos estábamos autorizados a jugar un rato. En una ocasión era una clara tarde de primavera oportunidad que aprovechábamos para chapalear en el agua nos llamó la atención el ronroneo del motor de una avioneta que tomando un vuelo bajó e hizo dos pasadas rasantes. Un fenómeno, en ese lugar solitario, atraía la mirada sugiriendo las distintas teorías de parte de los mayores que veían la avioneta. Esta hizo dos o tres vuelos y en el último fue cuando al pasar donde estábamos nosotros se vio el puntito que dejó caer el avión. Este puntito era una lata que con un ruido metálico cayó al agua y quedó flotando en el centro del remanso. En esa ocasión se sintió la voz estentórea de mi padre que decía...” ¿A ver quién se anima a traer la lata?” ante lo cual el zopenco catoreceañero tomó delantera y de unas potentes brazadas pude dar con la lata y acercarla a la orilla. Ésta era una lata pintada de azul fuertemente atada con soga y en sus cierres con cinta adhesiva. Pidió mi padre un cuchillo y luego de cortar la correa ante la atenta mirada de todos procedió a abrir la tapa y en el colmo de la emoción, en su interior estaba un papel que tenía una frase “SE HUNDIO EL MARFISA”. Cuando mi padre leyó dijo “esto debió ser un problema grave” y nos mandó a cargar los petates para volver a Posadas.

Por esa época mi padre poseía una participación mayoritaria en una empresa de transporte fluvial bajo el nombre de “Compañía misionera de lanchas”. Esta empresa se conformaba de dos convoy compuesta cada uno de ellos por dos chatones de cargas sin propulsión de unas 200 toneladas cada uno. “El Plaza Congreso” y “El Plaza Colón”, ambas chatas eran tiradas por sendos remolcadores, el “Marfisa” el más potente de los 2 y el “Comercio Campana” embarcaciones encargadas de remolcar las chatas con un grueso cabo de acero torcionado. De más está decir que el remolcador casi siempre iba equipado con 1 o 2 potentes motores marinos encargados de arrastrar la carga pesada que se ponía a prueba donde el río corría mucho por ej: los rápidos de Apipé. El Marfisa venía arrastrando el Plaza Congreso y el Plaza Colón. La tripulación se componía en el caso del remolcador de 2 tripulantes y un baqueano maquinista personal fundamental ya que era el responsable del funcionamiento y conocedor de los recovecos del río.

El convoy del Marfisa venia navegando con apuro para llegar al destino comprometido por urgencias del transporte, por lo cual, debía navegar de noche, si bien no se pudo determinar con exactitud, una madrugada de otoño cargada con una espesa niebla, probablemente los marineros para pasar la noche venían en un acentuado estado de ebriedad y en una evidente desorientación, el capitán le hizo tomar una vuelta sobre sí mismo, de tal forma que el grueso cabo de acero se tomó por la parte superior del barco y al girar todo con tanta mala suerte provoco que el buque tomara un vuelco, media campana y quedara boca abajo. Enseguida los tripulantes con grito de pedido de auxilio fueron ayudados por los que venían en las chatas mientras que el capitán, probablemente, confiado por su experiencia como sobreviviente de un naufragio se largó a nadar hacia la costa y en este trayecto se ahogó. Lo curioso es que el baqueano maquinista era un experimentado trabajador de la navegación, sobreviviente de un naufragio que lo obligo a permanecer para salvarse más de 36 horas en aguas del rio de La Plata; este resultado trágico marca lo que en esa época queda indeleble en la memoria de cada uno y es que al rio Paraná se le respeta y no se le subestima. Es posible imaginar cómo se sucede la muerte por asfixia de quienes quedan en las aguas del rio. Todo sucede con una parsimonia feroz, el hombre viene nadando apoyado en la confianza que le da su experiencia y, en un instante, sin que se permita advertir la gravedad y el peligro de los elementos todo sucede. Primero, un cansancio y una fatiga que se traduce en algún calambre y luego, todo sucedido vertiginosamente, una falta de oxígeno hace que abra instintivamente la boca y trague agua. Y allí la asfixia.

Cuando recuerdo estos hechos tan pretéritos me es imposible evitar el recuerdo de un hermano muy querido llamado Vicente, de éste hermano de quien albergo un caudal de cariño fraterno y escudado en el pudor natural de hermanos varones nunca le manifesté mi profunda admiración y afecto. En ese contexto fuimos creciendo y formándonos y siempre me quedo un saldo pendiente de manifestar mi admiración y afecto y ya en épocas de adultez, me vi sorprendido por su fallecimiento que se produjo un día como otros. En esa emergencia su no existencia se tradujo en una herida que se fue agigantando desde su muerte ocurrida hace mucho más de un año. Trascurre el tiempo y ésta deuda con el hermano extinto me ocasiona una fatal angustia que coloca al hombre frente uno de los interrogantes de la vida difíciles de explicar: la fatalidad del paso del tiempo.

Hay una melancolía que va en aumento y que no se puede resolver muchas veces, en esa ausencia insuperable me embarga una angustia que no tiene consuelo. Solamente el tango con ese bagaje de melancolía expresa el sentimiento que siento. Y como no podía ser de otra forma fue el insuperable Catulo Castillo quien dejo su sello en un tango de 1924 y, si la memoria no me falla, dice más o menos así:

TROMPO AZUL.

… Yo tuve un trompo azul que fue mi hermano

Lejano saltarín de piedras viejas

Por la zurda del barrio a contramano

Por calles de portones y de rejas

Su punta de acero fue una estrella

Ninguno

En la querella fue mejor

No obstante, querendón en manos de ella se dio a cantar temblándole la voz

Mi trompo juguetón

La poesía del grillo de zanjón

Se dieron gris del gris del corazón

El hilo del piolín y aquel cordón

La tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada

Me traiciono llevándome al confín

La luna y tu mirada

Mi soledad manchada de verdín

Quedaron sin final

De barro y adoquín.

* Rodolfo Aníbal Panza Abogado jubilado (poco más de 50 años de ejercicio de la profesión). Haber previsional mínimo.