En balsa de Iguazú a Buenos Aires

Monstruos y monos

Desperté temprano y a las 7:30 salimos hacia Corrientes, a tres o cuatro días de distancia. Al atravesar entre unas islas de chata vegetación vemos lo que parecen troncos secos y decidimos desembarcar para obtener buena y gruesa leña seca. Pero cuando nos aproximamos descubrimos que se trata de yacarés que dormitan al sol. Asustados –recordando esas películas donde cocodrilos devoran a seres humanos—volvemos a bordo. Pensar que hace pocas horas nos zambullimos cerca de aquí para refrescarnos sin tener noticia de estos riesgos anfibios de fuerte dentadura.

Vemos unos extensos juncales, sobre los que vuelan muchas aves. Yo recuerdo mi lectura de El Corsario Negro, cuando el protagonista viaja por Centroamérica en una balsa, acompañado de su asistente, el holandés, y de su amada Honorata. Estaban padeciendo mucha hambre hasta que encontraron abundantes nidos entre juncales, que los salvaron de la inanición. Pienso en las tortillas que podremos comer e insisto en que nos detengamos a buscar nidos con huevos, pero Toto está muy nervioso y no quiere detenerse por nada.

Discutimos bravamente. Mi compañero me acusa de dilatar el regreso porque yo disfruto con las dificultades y entonces le respondo que él había aceptado todos los riesgos, y que aún existía una diferencia de dinero entre lo que pagué yo por los pasajes aéreos y lo que él no aportó. Nos ponemos violentos y él me pega una cachetada. Estamos sentados en el fondo de la “Tortuga” y tenemos entre los dos clavado en la madera el grueso cuchillo de caza. Nos miramos ferozmente y con los puños cerrados.

Hay mucha tensión tras la crisis y ambos miramos el cuchillo -¿seremos capaces de tanto?-, por suerte sin que ninguno adopte una actitud más agresiva. Al rato, Toto estalla en un paroxismo de llanto y nos abrazamos, jurándonos amistad y apoyo eterno.

No encontramos nidos ni huevos, pese a la visión del Corsario Negro. Y volvimos a derivar hasta que el fuerte calor cambió por un viento frío que traía nubarrones. Buscamos resguardo en una canaleta que entra en el ribazo, introduciéndonos en un monte de altos árboles. De pronto escuchamos una especie de coro religioso. ¿Habrá algún convento cerca? nos preguntamos. Hasta que al desembarcar comprobamos que se trata de monos aulladores, cuyos buches se llenan de aire para anticipar la presencia de extraños. Curioseando, caminamos hasta la arboleda en cuya fronda saltan y nos miran los simios de pechos peludos. Toto fantasea con la posibilidad de conseguir una cría pequeña, pero de pronto los monos nos arrojan extraños proyectiles. Salimos corriendo cuando percibimos que se trata de excrementos con que los monos nos espantan. Y sí que lo logran.

De nuevo en la playa, un crepúsculo resplandeciente y multicolor se tiende frente y sobre nosotros. Sin pensar mucho en los yacarés, insistimos en damos una zambullida refrescante y nos aprestamos a cenar lo poco que nos queda. Amarramos a unos arbustos, algo separados de la costa, porque se desata otro temporal.

Tratamos de dormir, entre los estremecimientos y los chubascos. En la madrugada bien cerrada nos despiertan unos alaridos que a veces se transforman en bramidos. Debe ser un animal de gran tamaño, pero no logramos identificarlo. Por si acaso, preparamos la carabina con sus cuatro proyectiles calibre 22. Moriremos defendiéndonos, alardeamos. Preocupados, apenas dormitamos por la tensión nerviosa.

Cuando el día comienza a iluminarse, ya sin lluvia, asomamos cautelosamente nuestras cabezas y vemos los monstruos que nos asustaron durante la noche. Eran vacas, que se quejaban porque estaban apresadas por un pantano cubierto de zarzas espinosas

Extraños de pelo largo

Dos días después llegamos a Corrientes, la gran capital del Noreste. Pasamos sin novedad por la angostura de Itá Ibaté, pernoctamos en Yahapé –esto parece un viaje de turismo, sin aventuras, nos apresuramos a decir- y avizoramos la enorme cúpula del santuario de Itatí, pero como no somos muy religiosos seguimos de largo.

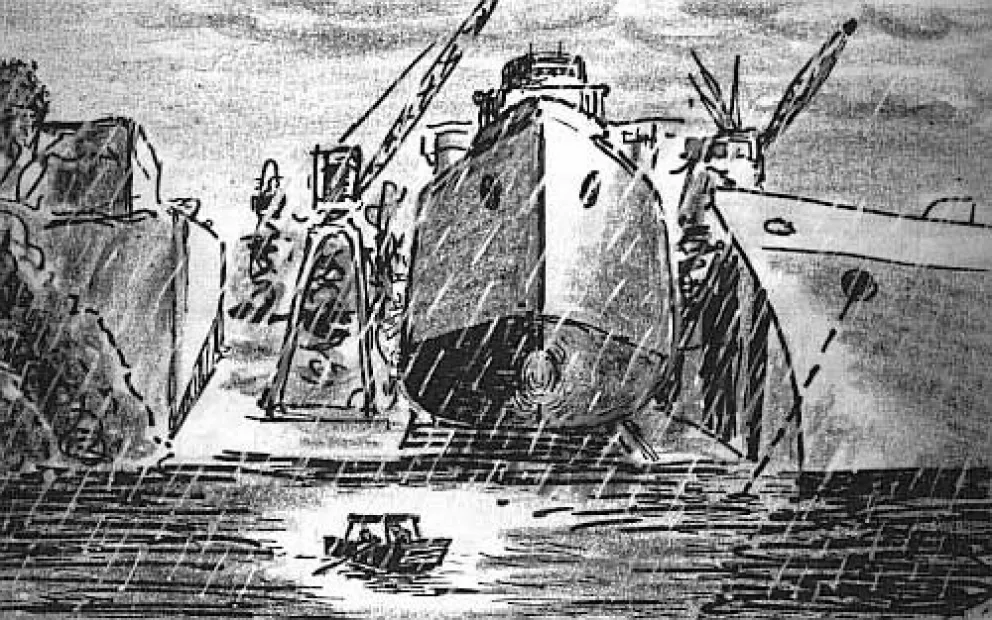

Luego de una parada en el balneario de Puerto Italia, cerca de las instalaciones de Aguas Sanitarias, nos corrimos hasta el pie del promontorio llamado Punta Mitre, más próximo al puerto. Al llegar llovía pausadamente y en una tarde grisácea nos desplazamos entre barcos enormes, algunos fuera del agua en un astillero. Aprendimos a preparar tortas fritas y las saboreamos en tanto bebemos un mate cocido reconfortante. Bajo la lluvia, mate y tortas fritas, un poema.

Al anochecer mejora el tiempo y escuchamos música desde locales situadas en la hermosa avenida costanera. Paseamos por el curioso puerto con sus muelles de hormigón en dos niveles y la rampa para que los vehículos crucen hasta Barranqueras y Resistencia. Acordamos conocer el centro, que está a pocas cuadras.

Con sus casas de altos estudios y mucho movimiento comercial, la ciudad tiene un centro muy concurrido por gente bien vestida, con confiterías que tienden sus mesas sobre la principal arteria peatonal, la calle Junín. Caminamos sin intención de tomar siquiera un café, ya que no tenemos más dinero. Miramos a chicas muy bonitas y elegantes y nos detenemos ante un comercio de ropa sport con vidrieras muy atractivas. Nos damos vuelta y advertimos que se ha formado un círculo de curiosos alrededor nuestro.

Quizá hayan advertido que somos forasteros, nos decimos. Hasta que nos damos vuelta para mirarnos en las vidrieras espejadas. Y nos quedamos abochornados, pues nuestra imagen no es precisamente muy elegante. Barbudos, despeinados, con ropa ajada y sucia, unos borceguíes embarrados, uno con una canana sin municiones cruzada al pecho y el otro con un cinturón de cazador del que cuelga el espectacular cuchillo de caza, no somos una visión que conquiste a ninguna chica con pretensiones (o aún sin ellas). Salimos lo más rápidamente que podemos y volvemos a nuestro acogedor y discreto hogar flotante.

Al otro día un diariero nos deja leer uno de los periódicos locales y allí salió un recuadrito titulado “Extraños de pelo largo”, referidos a dos extravagantes personajes que la noche anterior se habían hecho presentes en la vía más elegante de la ciudad.

Sin otros recursos, Toto concreta una buena solución, si bien momentánea. Como de los cuatro remos que nos fabricamos solamente utilizamos dos, pensamos en vender los excedentes, cosa que hicimos rápidamente entre los boteros del lugar. Conseguimos veinte pesos, una fortuna que nos basta para aceite, carne para charque, azúcar, yerba, leche en polvo, mandioca, cebollas y harina. Con esto aguantaremos hasta Rosario, calculamos.

En el correo nos avisan que se ha devuelto una encomienda remitida desde Buenos Aires. Uf, otra decepción.

Sopa de cloaca, pillos endulzados

Al mediodía cruzamos hasta el puerto chaqueño de Barranqueras, ladeando el indicador del kilómetro 1.200. En medio del canal pasa a nuestro lado un gran barco de bandera norteamericana, con muchos marineros negros que nos saludan desde la borda. Toto no puede con su genio y les responde, recostado y sacando los pies por la borda mientras bebe su jarro con mate cocido. “Somos unos bacanes”, les grita.

A la salida de la zona portuaria chaqueña el aroma a pan caliente nos arrastra como hipnotizados hasta una panadería. Está instalada en un edificio recién construido y tiene buena apariencia. Tentados, hablamos con el dueño, un cincuentón gordote, y le explicamos que somos periodistas y que nos interesa su industria. Halagado, pero dudando – quizá con razón, ya que mi cámara fotográfica es una elemental “Rex de Lujo”, sin flash y toda de plástico, aún su lente—, el hombre nos invita a hacer un recorrido. Cuando pasamos al lado de una estantería manoteamos disimuladamente unas facturas y masas, que guardamos dentro de nuestras camisas. La situación se complica cuando el dueño nos lleva hasta la zona de los hornos, donde el calor comienza a derretirnos el recubrimiento azucarado de las masas, que corre por nuestras barrigas y gotea hasta las piernas.

Al retirarnos se evidencia que nuestra pillería resultó innecesaria, porque el buen hombre nos hizo preparar un gran paquete con sus productos. Salimos, confundidos, avergonzados y molestos por la pegatina en la piel. Amarramos para pasar la noche.

Nuevamente llueve y nos refugiamos con el “Tortuga” bajo el muelle del puerto. Acostumbrados a beber el agua del río, bastante potable en el curso superior, nos resulta ahora amarga la preparación con ella de la sopa y el mate. Cuando zarpamos, por la mañana, descubrimos que estuvimos en la salida de un gran caño cloacal o pluvial, donde el agua no es precisamente apta. Toto vomita y yo me siento con dolor de estómago, pero salimos con suerte sin otros problemas de salud... En lo sucesivo observaremos bien el agua que nos rodea, antes de consumirla.

Al siguiente anochecer la lluvia se transforma en un ventarrón, que crea un oleaje muy peligroso. Ante el riesgo de hundirnos, le hacemos señas a una chata que va también río abajo y que nos tiende un cable. Nos aconsejan ponernos bajo la borda donde el viento no castiga tanto y nos invitan a subir, lo que hacemos reptando por la cadena de remolque. Nada fácil. Esta barcaza se llama “Plaza de Mayo” y su tripulación es muy amable, particularmente el patrón, un canoso veterano de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. También somos invitados a compartir su cena, que sirven en un comedor artísticamente decorado con bronces antiguos. No parece la sala de un buque.

Cuando yo comento que hoy es el cumpleaños de Toto, todos hacen un brindis con vino caliente y saturado con azúcar. El cocinero se retira y trae un budín recubierto con dulce de leche y una vela. Casi lloramos de emoción por la hospitalidad de estos desconocidos hombres del río, nada que ver con la imagen ruda que uno tiene sobre los marineros.

Tiempo feroz, chinches feroces, mosquitos feroces

Preocupados por el fuerte viento del este, cada tanto salimos a visualizar con una linterna la condición en que se halla a remolque nuestra pequeña embarcación, pero todo anda bien. Como sigue el mal tiempo, con el peor viento de costado, y la gente de a bordo nos asedia con preguntas sobre anécdotas que nos ocurrieron en el Alto Paraná, resolvemos continuar con este remolque, hasta su escala en Reconquista.

Aquí pasamos la que fue una de las noches más incómodas, si bien estábamos a bordo de un buque mayor, y anclado en una ribera tapizada por camalotes y juncos. Quisimos dormir en una de las camaretas interiores, sobre la popa, pero resultamos atacados por muchas picaduras. “Tengan cuidado porque hay chinches, no pudimos desinfectar”, nos avisa un marinero, ya un poco tarde. Subimos a la cubierta y tratamos de dormir al aire libre, pero era tal la cantidad de mosquitos que nos resultó imposible hacerlo. Envidiamos a dos de los marineros que habían tendido hamacas paraguayas recubiertas con tules de mosquitero, disfrutando de la brisa.

Los mosquitos eran tan feroces que nos picaban aun sobre el mismo líquido repelente y sin espantarse por tres espirales que colocamos alrededor de nuestras cabezas. En un momento, sentimos picaduras debajo del cobertor y pensamos que fueran nuevamente las chinches. Pero al iluminar bajo nuestros cuerpos encontramos mosquitos, que se habían arrastrado hasta allí en su afán de chupar la sangre. Increíble su voracidad.

Dos días después, con novedades rutinarias y muy poca comida –somos nulos con los anzuelos—nos metimos en el pacífico brazo que lleva hasta el pueblo de Esquina, en cuya superficie los dorados pegan notables saltos mientras capturan otras especies. Tanta pesca a la mano y nosotros sin poder capturar ni una mojarrita.

Ya hemos pasado mucha hambre aguas arriba, esa carencia que a uno le hace perder cualquier límite moral. Algunos días hemos sufrido tanto ayuno que calmábamos el dolor del estómago vacío con mates de yerba lavada y hasta rasguñamos con avaricia (y aún ocultándolo de nuestro compañero) las pocas y duras migajas de la bolsita donde alguna mejor vez guardamos esos bollitos tan deseados. Otro día mendigamos en un almacencito y una tarde hasta nos ofrecimos para hacer una limpieza a cambio solamente de un plato de reviro, ese guisote mezcolanza de grasa con fideos o polenta que se da a los hacheros (en Paraguay supimos que también llaman así a un pan cuya miga se prepara revolviendo sin cesar grasa, harina, agua y huevos). Nos pareció un manjar.

El amargo aguilucho

Aquí nos desviamos levemente para recorrer en paralelo el tranquilo y poco profundo río Corrientes, respondiendo a un curioso recuerdo iniciado circunstancialmente cinco años atrás. Y al discurrir al costado de un monte vimos una especie de pavita que saltaba en las ramas punteras de un árbol. Yo me he jactado de mi buena puntería y apresuradamente sacamos la carabina 22. Es una cuestión de vida o muerte, me presiono para apuntar mejor entre las oscilaciones de la chalana.

Y acierto en nuestro apetecible blanco, que cae entre un aleteo de plumas. Pero la alegría por la caza se frustró, porque resultó vano el intento de localizar la presa entre ese monte cerrado por arbustos y plantas que pinchaban, cortaban o enredaban.

Sin embargo, nuestro malhumor se vio interrumpido por otra esperanza. Sobre unas piedras de la costa permanecía estática otra ave de buen tamaño, que parecía aguardar mi balazo fatal. Ahora, sí, acierto en un blanco que cae sobre las piedras entre estertores.

Toto lo levanta y compruebo que es un aguilucho, especie carroñera y no muy aceptable para comida. Igual lo limpiamos y preparamos un guiso sin condimentos y que no permite disimular la amargura de su carne, fibrosa y poco tierna. Pero nos mitiga la hambruna.

Oscar Fernández Real y un amigo, ambos muy jóvenes, emprendieron esta aventura en el año 1956. Pese a todas las dificultades, arribaron a Puerto Madero tres meses después.

Oscar Fernández Real