Zafamos de chocar con grandes buques

En balsa de Iguazú a Buenos Aires

Pronto llegaremos a Posadas, con lo que cumpliremos la primera de nuestras etapas más importantes en esta bajada a la deriva que realizamos desde el Iguazú con rumbo a Buenos Aires. Es mejor ver el vaso medio lleno que no medio vacío, pues desde allí todavía nos faltarán 1.583 kilómetros hasta el Puerto Nuevo.

Hoy cruzamos por un puerto paraguayo y decidimos que nuestro viaje sea internacional, por lo que nos aproximamos hasta un caserío de la costa vecina sin ningún problema. Nos dicen que estamos cerca de Capitán Meza y nos convidan con tereré, admirados por la extraña forma de nuestro transporte fluvial. Cuando les decimos que pensamos llegarnos hasta Buenos Aires nos admiran y felicitan por el proyecto. Al pasar frente a varias de las humildes casitas nos llama la atención el notar delante de sus puertas de entrada un semicírculo de botellas clavadas hasta dejar sus bases levemente al ras del piso de tierra. “Es contra las víboras; hay muchas y así no entran”, explican. También resultamos invitados a una pequeña fiesta, porque una parejita se va a “arrimar”, como le dicen al concubinato. Se ríen cuando cada uno no alcanzamos a beber todo un vaso de la fuerte caña local, tipo ron caribeño, pero luego yo me animo a probar el plato fuerte que le van a dar a los novios, que es ¡hormigas fritas!. Explican que dan un efecto afrodisíaco y lo joroban a Toto (que no las prueba) diciendo que esta noche va a tener que cuidarse de mí. En realidad, el plato semeja como si se masticara un amontonamiento de cáscaras de maní, aunque su gusto es muy picante.

Nos despedimos de nuestros amistosos vecinos y seguimos viaje, entre sus aplausos de despedida.

El río se ensancha mucho, cambiando su característica geografía de los tramos selváticos que definen al Alto Paraná. Porque próximamente entraremos en el Paraná Medio.

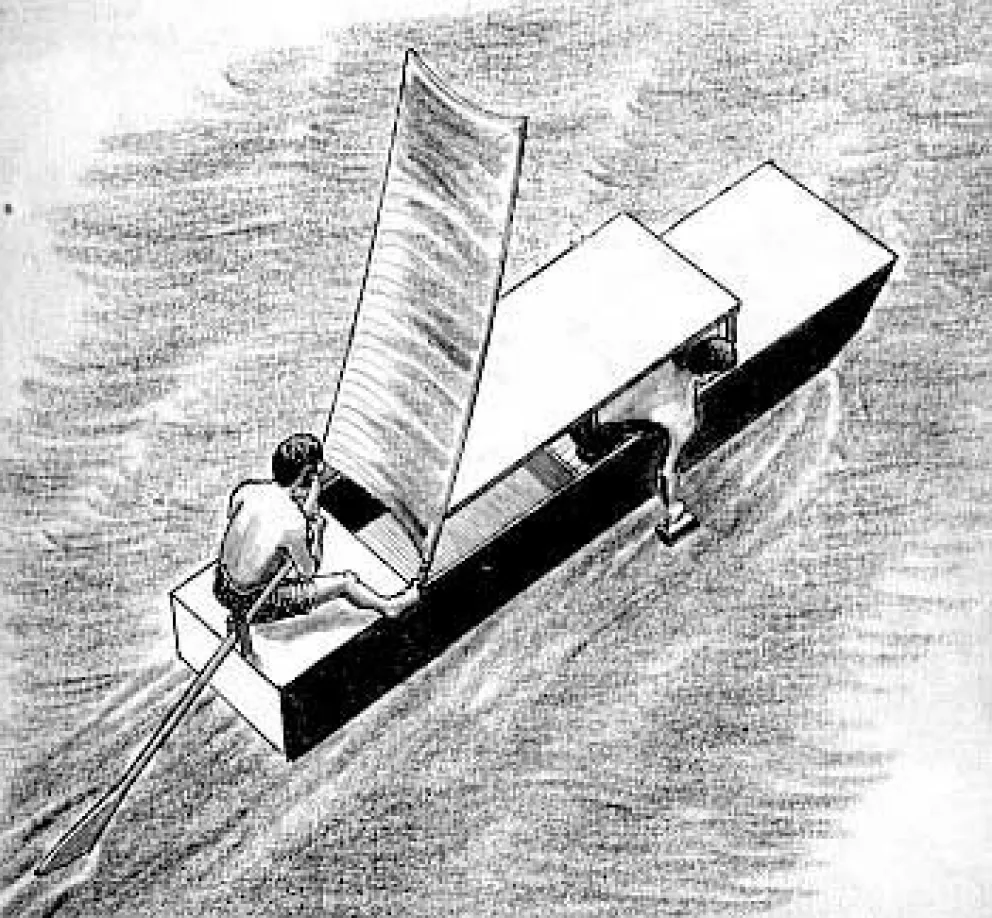

Como tenemos viento de popa se me ocurre armar una precaria vela, para lo cual me siento sobre la cubierta de popa y sostengo con los pies dos cañas tacuara paralelas entre las que pongo una de las fundas o cortinas laterales. Para que sirva de timón, coloco un remo en la horquilla que dejamos para remar con una sola pala (moviéndola en zigzag ondulatorio, como me enseñó un botero). Así avanzamos bastante más rápido, entre nuestros gritos de alegría al ver la estela que ahora deja el “Tortuga”.

Anochece cuando enfrentamos el ominoso Paso de Corpus, que nos indicaron como peligroso. Aquí el río pega su vuelta alrededor de una isla y resuelvo avanzar por el tramo más corto, al apreciar en la carta náutica que el cauce más profundo sigue por afuera. No quiero problemas, ya que vamos a marchar de noche y en esta zona se nota que navegan muchos barcos grandes. Hace un rato, precisamente, nos rebasó el imponente (para nosotros) casco del “Iguazú”, cuyo oleaje no nos afectó mucho, pese a lo que nos habían prevenido.

En lo oscuro vemos venir hacia nosotros una fuerte luz parpadeante, que nos sorprende. Es una gran boya (hasta ahora no habíamos visto a ninguna) y en realidad somos nosotros los que pasamos a su lado, arrastrados por la veloz correntada. Menos mal que no chocamos contra ella, pues su fuerte estructura de acero con anclaje de cadenas nos hubiera deshecho.

No terminamos de felicitarnos por la buena suerte cuando el destino nos depara otro gran susto. Porque vemos a lo lejos las luces de uno o dos barcos y no nos damos cuenta si avanzan o se alejan, según lo cual deberíamos remar para un lado u otro, apartándonos de su rumbo. Si nos encontráramos frente al curso de un buque grande no es de esperar que sea su timonel el que nos esquive, por más que estemos iluminados por una débil vela o le hagamos señas con la linterna. Dudamos: ¿las luces verde y la roja de sus laterales, cómo indicarán la posición y el sentido de marcha de un barco grande?

Súbitamente y de una forma dramática, se aclara esta duda. Porque se nos viene encima un gigantesco casco impulsado a toda velocidad por máquinas trepidantes. Cuando casi está arriba nuestro y mientras remamos frenéticamente, dando gritos y agitando la linterna, comprobamos que se trata de dos barcos apareados borda con borda, uno de ellos con las luces apagadas y con la forma típica de los transportes para hacienda viva. No nos chocan pero el tremendo oleaje que forman casi nos da vuelta.

Murciélagos y contrabandistas

Es noche bien cerrada cuando atravesamos al pie de la pared vertical de Punta Victoria, cerca de San Ignacio. Me hubiera gustado pasar de día y detenernos aquí para conocer el sitio donde vivió Horacio Quiroga y pudo crear sus obras maravillosas sobre la tierra misionera. Pero estamos muy urgidos para llegar a Buenos Aires y nos falta mucho en distancia y tiempo.

El río pega una pronunciada vuelta hacia la izquierda y pasamos sin problemas, bien pegados al gran acantilado de casi doscientos metros de altura, parte del parque Teyú Cuaré. En la noche muy negra, pese a las brillantes estrellas, sentimos repentinamente los imperceptibles aleteos de muchos murciélagos, que nos rozan una y otra vez sin tocarnos.

Al completar la gran vuelta nos encontramos con otra sorpresa, porque inesperadamente nos cruzamos con muchos botes que atraviesan el río sin más luz que algunas linternas que encienden y apagan brevemente. No sabemos si para dar señales o para ubicarse entre sí, pero lo cierto es que seguramente se trata de pequeños contrabandistas tipo “hormiga”, como les dicen a los que no merecen siquiera que la Aduana o la Prefectura los persigan.

A las 5:20 horas dejamos al través las luces del puerto de Candelaria y, cuando surge un sol esplendoroso, ya vislumbramos en el horizonte los edificios de Posadas, adonde arribamos a las 10:25, según registramos en el Rol de navegación. Nuestra cáscara de nuez desfila entre los mastodontes anclados frente al puerto, más allá del embarcadero para el ferriboat del tren del Urquiza que viene desde Buenos Aires y cruza hasta Asunción.

Desembarcamos en la playita de la Bajada Vieja y presento en la Prefectura mi documentación. Una gran alegría nos da el recuperar la encomienda que despachamos por ferrocarril desde Retiro. Ahora podremos completar nuestro precario equipamiento.

Pescamos un surubí chico pero grande para nuestra expectativa y esta noche cenaremos pescado. Voy hasta el diario “El Territorio” en donde entrevisto a su director, Humberto Pérez, quien nos hará una nota en próxima edición. Dormimos a bordo para evitarnos los mosquitos, contentos y satisfechos pese a que nos quedan solamente 7 pesos y monedas.

Por suerte, en el Correo me encuentro con un giro que me enviaron mis compañeros de la Escuela de Periodismo, que no es muy importante pero que para nosotros, con la economía de emergencia que tenemos, nos alcanza para mucho.

La elegancia sirve para algo

En el envoltorio que recibimos desde Buenos Aires mi amigo había colocado un traje de vestir color marrón oscuro. Como me pareció insólito el envío, Toto me explicó que era un traje suyo casi nuevo y que lo remitió para que pudiéramos venderlo y así obtener algunos pesos extra.

La necesidad nos habilita el ingenio. Como el traje está arrugado primero lo pasamos por nuestra sección de planchado, que es la tablazón lisa del fondo debajo de la colchoneta. Aprendimos que si humedecíamos previamente con el agua del río alguna prenda y luego la dejábamos secar, presionada por nuestros cuerpos bajo el acolchado, quedaba aceptablemente alisada.

Una vez mejorada la apariencia del traje mi amigo recordó que estaban de última moda los sacos con dos tajitos y como el que debíamos vender solamente tenía uno, con mucho cuidado descosimos dos tajos laterales y cerramos con aguja e hilo la apertura central. Yo desconfiaba de la perfección como sastres que podríamos lograr, pero Toto es un excelente vendedor y logramos conseguir 50 pesos. Somos ricos.

Al otro día vuelvo para hacer una gestión en la Secretaría de Prensa y Difusión de la gobernación, donde hablaré con su titular, señor Sánchez Ratti. Como tengo agujereadas las suelas de mis mocasines marrones (no voy a ir con borceguíes), siento que su apariencia no mejora pese a que los lustro utilizando la misma tierra colorada como pomada. Entonces y como temo que alguien note los agujeros, camino sin doblar las plantas, casi como si patinara sobre un piso encerado. Esto despierta bromas de Toto que dice que camino como si fuera el Pato Donald pero sin abrir los pies. Y que al caminar así lo único que logro es que precisamente la gente me mire los pies.

Vientos, tormentas y más tiros

Zarpamos a las 8.15 de un día con cielo diáfano y antes que comience a apretar el calor. El río se ensancha mucho y esto dificulta establecer nuestra posición a la vez que no permite apreciar el avance como ocurría aguas arriba, cuando corría encajonado entre la selva. También nos afecta un viento de costado, pero con cierto esfuerzo consigo colocar nuevamente nuestra improvisada vela, mientras que con el remo voy manteniendo el curso. Dos o tres veces me sobrevienen ráfagas que hubieran podido volcarnos, pero esto se evita cuando suelto rápidamente las cañas que sujetan el velamen.

El viento cambia de dirección y levanta un oleaje molesto a la par que en el horizonte aparecen nubarrones indicando una tormenta. Buscamos refugio en la costa, pero todo pasa sin complicaciones. Seguimos viaje y en un tramo con chatas islas advertimos en el medio una especie de islote de piedras con arbustos. Nos parece bien amarrarnos aquí, porque estaremos libres de que nos choque un buque y también nos libraremos de las picaduras de insectos.

A medianoche nos despiertan las sacudidas de un temporal y la linterna apenas ilumina el oleaje que nos castiga, salpicando el interior pese a las cortinas laterales. Tratamos de impedir que las piedras rompan el casco apoyando los remos contra ellas y entonces debemos inclinarnos para un lado o el otro, pues el ventarrón intenta darnos vuelta. Estamos agotados por tanto esfuerzo, pero es de noche y acá, en medio del ancho río, nadie nos podrá ver y auxiliar. Si llegamos a naufragar, lo único será refugiarnos sobre las piedras que apenas emergen entre tanta marejada.

Afortunadamente cuando comienza a iluminar el amanecer también decrece la tormenta. A las 7:30 anoto que amaina el mal tiempo y podemos proseguir viaje. Sobre la costa argentina observamos un grupo de personas, tal vez pescadores, y nos aproximamos a ellas. Es el refugio de un club de pesca de Posadas y la gente se asombra por nuestra embarcación, que se ha llenado con bastante agua durante la tormenta. Mientras la desagotamos algunas familias se toman fotografías a su lado y nos informan que muy próximo (medida de campo, pues luego verificamos que eran 13 kilómetros) está el destacamento de la Prefectura de Garahapé. Aceptamos unos pescados, que preparamos hervidos con mandioca y nos sirven de cena.

Aún temprana la noche divisamos desde lejos una luz y encendemos y apagamos varias veces la linterna para señalizar nuestro arribo. Y de pronto, resuena otro tiro. Eh, esto parece el Far West, decimos mientras nos encomendamos a todos los diablos. Al aproximarnos nos encandilan con linternas unos individuos mal entrazados que empuñan armas largas. Todos nos observamos con desconfianza, pero tras comprobar nosotros que son personal de la Prefectura y ellos verifican que no somos delincuentes, caminamos amistosamente hasta la sede del destacamento. En realidad, es una pequeña oficina seguida por un rancho destartalado en donde duermen los marineros.

-¿Quieren acompañarnos? Porque estamos cazando yacarés—nos proponen, y aceptamos de inmediato. Este era el motivo de los disparos que escuchamos y no nuestra presencia como blancos de sus fusiles.

Embarcamos en un ancho botecito y nos deslizamos entre los juncales, en tanto el hombre que está adelante va iluminando con su linterna. Entonces distinguimos flotando sobre el agua oscura lo que parecen las luces traseras de un auto y que en verdad son los ojos de un yacaré, que se acercan atraídos por la luz. Otro de los hombres tiene una carabina con la mira en la punta del caño pintada de blanco y otra linterna atada con cinta adhesiva a un costado del arma. Cuando lo tiene a punto, hace fuego y en el agua se produce un borbollón. Al aquietarse remamos hasta donde se produjo el alboroto y entre dos levantan el cuerpo inerte de un yacaré, que mide menos de dos metros de largo.

Lo cuelgan a orear y nos invitan a cenar unos fideos con estofado, que devoramos pese a que un rato antes habíamos comido pescado. Antes de dormir, otro de los marineros saca una guitarra y mal entona unos chamamés, que todos coreamos más desafinadamente. Dormimos en el rancho, que tiene grandes agujeros en el techo de paja por los que se ven las estrellas. Una noche mágica, pese a todo.

En la madrugada me levanto, tentado porque tras la cena nos sirvieron como postre unas tortas fritas recubiertas con leche condensada. A oscuras voy hasta la cocina, como un chico travieso, y tomo una de estos sabrosos discos y lo cubro abundantemente con el contenido de un tarro de leche azucarada que está abierto en un estante. Saboreo mi postre extra, aunque le siento grumos y granitos algo ácidos, como si el azúcar se hubiera procesado o pasado un poco.

Al otro día, y mientras disfrutamos de tereré servido en un mate gigante (más grande que un puño, se los llama “porongo”, sin ninguna connotación grosera), nuevamente nos ofrecen tortas fritas. En eso, otro de los marineros sale de la cocina y comenta: “Ché, por qué no tiraron a la basura ese tarro de leche lleno de hormigas”. Mi postre clandestino había sido de hormigas...

Durante la noche hubo fuerte viento y oleaje contra la playa, lo que nos inundó el “Tortuga”, por lo que tuvimos que secar al sol nuestra colchoneta y otros enseres.

“No te cases ni te embarques”

Hoy es martes 13 y no somos supersticiosos, pero los marineros nos aconsejan que no nos lancemos a cruzar la próxima zona de Apipé, frente a la isla de Yaciretá, pues el viento es muy fuerte y adverso, además que aquí están los “saltos” de siniestra fama. Nos informan que aquí en realidad no es que el Paraná tenga una cascada – aunque algunos que los han navegado dicen que al pasarlos se siente como un leve descenso—sino que se trata de un sitio de poca profundidad donde aparte hay dos o tres peñascos sumergidos que han provocado muchos accidentes. Precisamente, la existencia de este estorbo ha hecho que durante años se obstruya la libre navegación por barcos grandes y es así que los cruceros provenientes de Buenos Aires trasbordan en Corrientes a buques más chicos para que puedan cruzar sin tocar fondo. Se dice que acá construirán un dique hasta la isla Yaciretá, pero nos suena a mito porque el río se ensancha desmesuradamente.

Como aquí el agua se acelera, semejando una gigantesca corredera, para remontar el paso que queda libre entre las piedras se ha anclado un remolcador, que tiende un cable con el que ayuda a recorrer los rápidos, tras pasar los cuales las naves así asistidas pagan un peaje y sueltan ese cabo, prosiguiendo hacia Posadas.

Preguntamos si podríamos seguir pegados a la costa, pero nos dicen que también hay muchas piedras y, al no conocerlas, correríamos riesgo de naufragar.

¿Cómo haremos, entonces? Nos recomiendan que nos dispongamos al borde del canal navegable y que, cuando se aproxime un barco que vaya a cruzar aguas abajo, le pidamos remolque. Que esto es lo que hacen muchas embarcaciones chicas y que así, a resguardo de un casco mayor, podremos pasar sin problemas.

Al mediodía preparan asada la cola del yacaré, que es tierna y levemente fibrosa, como la pechuga de un pollo grande. Se los puede matar (evitando el saquito de almizcle situado cerca de la cola) sólo para comida, aunque algunos venden su piel.

Del cuaderno de notas:

“A eso de las 15 horas avistamos a un buque que viene a unos dos kilómetros del puesto de la Prefectura. Rápidamente nos despedimos y remamos a todo lo que podemos hasta el veril (borde) del canal, marcado por dos boyas. Al ver nuestras señas, el buque detuvo sus máquinas pero venía con mucho impulso y nos sobrepasó. Desde su borda, unos marineros nos señalan a otras naves que vienen detrás.

Eran dos y formaban un convoy, la chata “Sabina Califano” remolcada de costado por el “Patagonia”. Como nos ven con anticipación, detienen su andar y nos tiran un cabo para unirnos a la borda, pero pronto nos indican que nos coloquemos a la cola y entre los dos cascos, para estar más protegidos. No terminamos de asegurar el remolque cuando se desata una fuerte lluvia que nos obliga a refugiarnos en nuestra cabina, aunque el agua pone a una rigurosa prueba la hermeticidad de su techo, que debemos sellar con tirabuzones de polietileno en dos o tres puntos. La poca visibilidad por la lluvia y el viento hace anclar al convoy, para esperar que crucen otros buques aguas arriba y poder hacer esta difícil travesía con buena luz diurna. Con la “Tortuga” maternalmente abrazada por los dos cascos mayores, dormimos teniendo consciencia (¿o inconsciencia?) que estamos sobre muchos metros de profundidad.

Al otro día y recién a las 10 de la mañana por fin estamos cruzando los peligrosos rápidos de Apipé. Pasamos al lado del casco de otro buque recientemente siniestrado. Tomo fotos, aunque el cielo está muy nublado, y también dejamos de lado el remolcador llamado “Espiador”, cuya tripulación nos saluda sin mayores efusiones.

Pese a todos los anuncios, confesamos que no hemos sentido el famoso desnivel del salto. Al mediodía llegamos a Ituzaingó, un caserío de calles arenosas y anchísimas. Un marinero nos obsequia un armado de buen tamaño (pez con una característica caparazón que envuelve su cabeza y dos hileras dentadas) y que nos sirve de cena”.

Oscar Fernández Real y un amigo, ambos muy jóvenes, emprendieron esta aventura en el año 1956. Pese a todas las dificultades, arribaron a Puerto Madero tres meses después.

Oscar Fernández Real