En balsa de Iguazú a Buenos Aires Tiros y persecución en la selva

Abandonamos el puerto de la importante ciudad de Eldorado, esperanzados en que nos resultarían más fáciles los próximos tramos de nuestro viaje a la deriva y rumbo a Buenos Aires. Pronto comprobaríamos que todavía afrontaríamos peligros más graves.

Entramos en el cauce del arroyo Piray Guazú, pensando que estaremos más protegidos si en la noche nos cruza el enorme casco del buque de pasajeros “Iguazú”, porque nos previnieron sobre el alto oleaje que levanta cuando navega a gran velocidad. Conseguimos carne barata pero como parece dura nos ofrecemos una especie de puchero mezclando varias verduras que tenemos. A la luz de la vela leemos un periódico local después de la cena y nos sentimos tan confortables como si estuviéramos en un crucero de lujo.

Por la mañana hay una niebla cerrada y todo está muy húmedo, por lo que nos cuesta recoger leña más o menos seca. Sin embargo, descubrimos una hermosa cascada y nos quedamos un rato admirándola. En Puerto Piray bajé a tierra para visitar la imponente planta de Celulosa Argentina donde nos atendieron muy amablemente el ingeniero Roldán y el jede de producción, señor Haidar, y tras esta visita volvimos a salir a las 17 horas. Vamos a derivar durante toda la noche para compensar los días perdidos en el Iguazú.

Con la última luz diurna cruzamos frente a Puerto Montecarlo, donde está amarrada la barcaza 874 que nos llevó en el viaje de ida hacia la zona de cataratas. Saludamos a los gritos porque la corriente nos lleva y no podemos detenernos, y dos tripulantes nos contestan al reconocernos, admirados al vernos de nuevo y con tan extraña embarcación.

Al navegar de noche sentimos otras emociones fuertes, porque escuchamos la proximidad de restingas –en la carta se indican como Mboy-Mburú y Paranaí, al costado de la gran isla Caraguatay- pero no vemos su espumosa presencia sino cuando estamos casi encima de ellas. Suenan como un lejano tren expreso. En una de las sacudidas se nos cae la lata que usamos como cacerola y su pérdida nos afecta bastante, por su utilidad.

La noche del terror

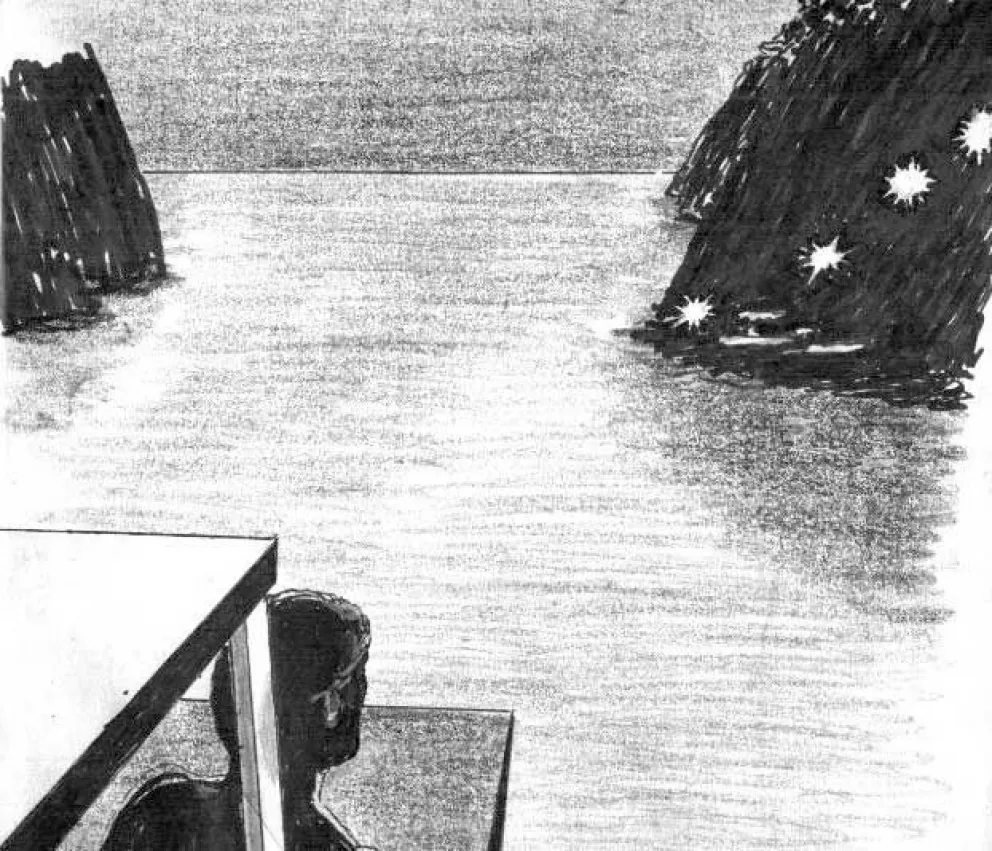

Es muy tarde esa noche del martes 6 de marzo y yo estuve escribiendo mi diario a la luz de la vela. En otra lata más pequeña nos aprestamos a preparar un mate cocido cono frugal cena y, como siempre, el brasero lo llevamos en la diminuta cubierta delantera. Yo me asomo afuera, de pie y para orinar, cuando advierto que desde la costa paraguaya y algo hacia atrás de donde pasamos, se levanta al cielo negro la luz chispeante de una bengala, como una gran cañita voladora. Esto nos llama la atención.

Son las 23.05 horas y consulto la carta de navegación. Estamos en el kilómetro 1.765 de un tramo recto denominado por eso “cancha” Togo o San Rafael y es una zona totalmente deshabitada. Creemos –entre otras ideas descabelladas- que quizá se trate de alguna embarcación con problemas y que nos quiso avisar de su emergencia al vernos pasar con la luz encendida bajo el techito (varias veces nos han llamado desde la costa “macatero” y después supimos que nos confundían con una especie de lancha almacén que surte a los pobladores). En un primer momento pensamos en regresar para ver de prestar ayuda, cumpliendo con el código del río, así como lo han hecho otros desconocidos con nosotros, pero la corriente ya nos ha arrastrado a mucha distancia. Nos decimos que daremos aviso de esta novedad en el próximo poblado que encontremos.

Y de pronto verificamos la presencia de gente más adelante, pues vemos varias luces que bajan en hilera desde la costa paraguaya hasta el río. Revisamos la carta náutica, pero en muchos kilómetros no se indica ningún punto poblado. Tal vez sean obreros trabajando en una obra urgente, por la hora avanzada y el movimiento, deducimos irracionalmente.

Levanto el techo y acomodo los asientos para remar, cuando desde lo oscuro, cerca de las luces, brota el resplandor de un disparo y el ruido atruena en la vastedad del río. Qué bárbaros, en estas regiones antes que nada primero tiran, me digo con enojo y procedo a gritar: “¡Somos periodistas! ¡No tiren!” Pero de inmediato resuenan otros tiros y los alaridos de las balas cruzan encima de nosotros.

Tiramos el brasero al agua y apagamos la vela para no seguir como blancos directos y vuelvo a gritar para que no sigan atacándonos. Nos arrojamos al fondo del “Tortuga” y apenas asomo la cabeza para ver como vamos pasando frente a las luces, sin poder distinguir nada. Escuchamos gritos y voces en guaraní, seguidos por otros tiros.

Estamos espantados, porque estos desconocidos no tienen intenciones pacíficas y, aunque la corriente nos sigue desplazando, no parecemos alejarnos de este peligroso lugar tan rápido como quisiéramos. El corazón nos palpita enloquecidamente y atino a colocar los remos para accionarlos, aunque me encuentre sentado en el piso y no esté muy cómodo. Cuando me atrevo a girar la cabeza compruebo que han encendido un gran reflector y que su luz está buscándonos, desplazándose de un lado a otro.

Por suerte ya estamos a unos cien metros de las luces. Escuchamos el típico ruido de remos al colocarse en sus toletes y nuevas voces que no logramos entender. Al parecer, van a embarcarse para perseguirnos.

Ingenuamente me dirijo hacia la costa argentina, como si así estos agresivos extraños allí no pudieran tocarnos. Es mal momento para recordar las advertencias del prefecto de Iguazú: “Por esa zona hay una temible banda de contrabandistas mandada por un tal “Cambá” Pacho, así que no les conviene andar solos de noche”.

Jadeando por la excitación, alcanzamos la costa argentina, ya que si quisiéramos seguir por el río nos alcanzarían con facilidad. Nos metemos en un playón de juncales y nos esforzamos en arrimarnos lo más que podemos a la tierra firme. Manoteamos la linterna, los zapatos, el único cuchillo, fósforos y la, también, única manta, y chapoteamos hasta subir por el terreno inclinado, cubierto por carrizos y otros arbustos.

Estamos desesperados mientras ascendemos unos veinte metros hasta alcanzar la jungla, donde nos metemos sin pensarlo mucho. Escuchamos lejanos ladridos de perros. “Estamos listos si nos persiguen con perros”, murmuro, mientras intentamos introducirnos en la espesura.

Porque esta selva no es como la que se ven en las películas, pues no hay piso sino un grueso entretejido de ramas, troncos y hojas, que se prolonga hacia arriba, al frente y a los costados, de modo que también es casi imposible avanzar en medio de la oscuridad.

Empujamos con los brazos y nos lastimamos mientras apenas penetramos unos pocos metros, enredándonos entre el matorral de espinas y lianas. Estamos haciendo un ruido infernal, al quebrar ramas y pisar hojas secas. También dejamos un surco grande cuando subimos por la maleza, de modo que cuando sea de día a nuestros perseguidores les resultará fácil localizarnos.

De cualquier modo, nos detenemos porque estamos agotados por la tensión nerviosa y el terror. Encontramos un colchón de hojas sobre el ramaje y nos tendemos, cubriéndonos con la manta, como chicos asustados. Y estamos verdaderamente asustados, en tanto atendemos a los indicios que vengan dejando esos desconocidos que han comenzado a seguirnos.

En el silencio de la selva solamente escuchamos leves crujidos y el esporádico “tuc” de algo que tratamos de identificar como gotas de rocío o los sonidos de una especie de grandes luciérnagas (llamadas precisamente “tucos” por el ruido que hacen al volar y encender sus luces) que en una primera instancia nos sobresaltaron, porque parecían de linternas que nos buscaran.

Callados, cuando al cabo de unos minutos comprobamos que no hay ruidos de persecución, nos atrevemos a susurrar algunas propuestas. En lo personal, constato que el miedo no me impide razonar. No es que no sienta ansiedad –no me creo valiente- si no que me encuentro como si estuviera viendo una película, como si esta terrible realidad no me estuviera ocurriendo verdaderamente a mí.

Toto propone en un murmullo que intentemos meternos en la selva hasta encontrar algún camino o población, pero yo pienso que esto sería muy difícil, sin elementos ni conocimientos. Creo que lo mejor será volver a buscar nuestra embarcación y tratar de escapar lo más silenciosamente que podamos y aprovechando las horas que aún restan de oscuridad, ya que no hay luna. Recuerdo que por las noches se levanta una espesa niebla que dura hasta el amanecer y que nos servirá de cobertura si nos lanzamos a la deriva.

Acordamos esta salida, pero ahora viene lo complicado. Lentamente, tratamos de ponernos de pie, pero al no sentir un piso ni tener referencias de cielo (por la densa vegetación) nos cuesta trabajo mantenernos verticales para caminar. Luego de varios intentos logramos dar algunos pasos sobre el ramaje. Pero ¿dónde está el río? ¿Qué dirección deberemos tomar? No quiero encender la linterna para consultar la brújula por miedo a que nos localicen a través de la fronda. Entonces me surge la idea de empezar a ubicar las pendientes del terreno en procura de cauces o desagües que lleven agua y que seguramente nos orientarán hacia el río.

Así vamos escuchando el escurrimiento de algunos de los miles de arroyitos que corren bajo la maleza y con mucha precaución, deteniéndonos cada tanto, encontramos la apertura del barranco que da hacia el Paraná. Miramos hacia todos lados, pero no hay indicios de luces ni de botes. Quizá los contrabandistas –o quienes hayan sido nuestros atacantes- ya terminaron su labor. Bajamos cautelosamente.

Pero ¿en dónde quedó la “Tortuga”? Porque le perdimos su localización en nuestra desesperada huída y no tenemos referencias para encontrarla. Decido que lo mejor será que uno se quede inmóvil en un sitio y que el otro vaya y venga vadeando la ribera unos cincuenta metros hacia un lado. Y que, si no encontró nada, entonces alternemos le búsqueda y que el otro vaya otros cincuenta metros hacia el otro lado. Seguramente dentro de estos límites estará nuestra anhelada –más ahora que nunca—embarcación.

Aguardo en la oscuridad y veo que la niebla protectora ya comenzó a tender manchones blanquecinos, mientras Toto se aleja entre los juncales. A los pocos minutos, con enorme alegría, advierto entre la penumbra que aparece con un suave chapoteo la sombra de la “Tortuga”. Aliviado, me subo a bordo y me encuentro a mi compañero atónito y con los ojos muy abiertos. Me confiesa: “Cuando la encontré, al retirarla de los juncos veo que se me viene encima algo y te juro que casi me muero del susto; lo único que me salió fue “mamá”, como un rezo”. Era una rama enredada que se le vino momentáneamente enganchada en el techo.

Tratando de hacer el menor ruido posible damos algunas remadas para ubicarnos en medio de la corriente. Nos tranquilizamos al ver que nadie nos sigue y, como estamos exhaustos, decido que haremos turnos de guardia de una hora para que el otro vaya reponiéndose. Pero a las dos horas ya no podemos sostenernos y pensamos que estamos bastante lejos del sitio peligroso, por lo que arribamos a la costa para descansar mejor.

Por si el terror de esa noche no hubiera sido suficiente, al arrimar a tientas para localizar una amarra, Toto me cuchichea, alarmado: “Ché, aquí hay alguien”. Fastidiado, yo le digo: “Eh, terminala con el miedo” y enciendo la linterna para demostrarle que estábamos solos.

Y allí escuchamos la exhalación inconfundible de un felino en acecho, un ffrrrrrrrr acompañado por la imagen de dos ojos amarillo-verdosos reflejando mi lumbre. Tan asustados –o más—como el animal le pegamos un empujón al casco y escapamos nuevamente hacia el río.

Intentamos allí mantenernos navegando con guardias de media hora cada uno, pero el cansancio pudo más y nos quedamos dormidos los dos.

Acá hubiera estado nuestra tumba

El sol del miércoles 7 de marzo iluminó lo que luego consideramos sería nuestro flamante cumpleaños. Pero recién nos despertamos al escuchar otro disparo de fusil. Los sustos no habían terminado para nosotros pues lo primero que vimos fue a tres individuos que se nos acercaban remando afanosamente desde la costa paraguaya.

Pero entonces dimos vuelta la cabeza y miramos hacia la ribera argentina descubriendo el muelle de una población. Desde allí un marinero de la Prefectura era quien había hecho el disparo, al advertir nuestra embarcación con sus dos tripulantes aparentemente inertes. Creyó que estábamos muertos y por eso hizo la advertencia para que nos vinieran a buscar.

Acompañados de una escolta ahora amistosa nos arrimamos al embarcadero, que pertenecía a Puerto Rico, también denominado Puerto Libertador. Fuimos hasta la dependencia naval en donde hicimos la denuncia por el ataque sufrido. El subprefecto nos brindó unos mates y luego nos acompañó hasta un pequeño cementerio, donde nos explicó que se enterraban los cadáveres que a veces traía el río. “Acá hay un remanso, que se llama De los Muertos porque se quedan flotando algunos cuerpos que han matado más arriba”. Y nos informó que de aquí salió el título para la película y el libro “Las aguas bajan turbias”, referido a los restos de supuestos opositores o caídos en tiroteos por diversas causas.

“Se salvaron porque esos delincuentes hasta tienen mejores armas que las nuestras, a tal punto que de noche nosotros mismos nos tenemos que encerrar para no quedar desprotegidos.”, explicó el oficial.

A las 11.05 embarcamos de nuevo para proseguir el viaje.

“Este lugar era lindo para servirnos de tumba, ¿no?”, jaraneó Toto.

Oscar Fernández Real y un amigo, ambos muy jóvenes, emprendieron esta aventura en el año 1956. Pese a todas las dificultades, arribaron a Puerto Madero tres meses después.

Oscar Fernández Real