El velorio

Marcelo Horacio Dacher

La tarde preanunciaba una fuerte tormenta en los alrededores de San Ignacio. Al pie del Teyú Cuaré, todavía se divisaban precarias canoas, que ignorando el clima se aventuraban en el río.

El paisaje gris y los refucilos en el cielo alertaron a varios tucanes, que desde unas ramas volaron a un lugar más seguro. Cerca de allí, dos lagartos intentaban infructuosamente captar algo de sol sobre las piedras desnudas, cuando las primeras gotas empezaron a caer.

Ese mes de febrero de 1937 había sido particularmente lluvioso. A unos kilómetros de la costa, más cerca del pueblo se encontraba el bar de Ramón González. El sitio era un tugurio, donde se reunían los lugareños para comprar algunas provistas o para llevarse unas buenas borracheras de acuerdo a la altura del mes. Allí también llegaban esporádicamente algunos forasteros, que eran recibidos por su propietario, siempre ansioso de noticias o chismes de la capital.

Sentado en la vereda en un catre improvisado, Ramón vio una gran nube de polvo rojo, que como una puñalada dibujaba una cicatriz zigzagueante en el verde de la selva. Era Porfirio Duarte en su caballo, seguido por una jauría de perros, que se le añadieron en el camino, como si fueran una improvisada caravana. Porfirio se ganaba la vida haciendo changas, cuando la caña se lo permitía o cuando su estómago le reclamaba después de algunos días sin comer.

-Buenas Ramón. ¿Me sirve algo pa’ tomar? vengo de tarefear y tengo el buche seco.

Mientras Ramón buscaba un vaso limpio en una de las repisas del fondo, Porfirio picaba con una navaja oxidada un poco de tabaco para luego enrollarlo prolijamente en una chala que había sacado detrás de su oreja. El humo espeso y catingudo del charoto ahuyentaba hasta los mosquitos más voraces, que a esa hora se hacían un festín. Hombre de pocas palabras, Porfirio tragó con fruición la caña que le habían servido, y espetó una frase que mudó el semblante de Ramón:

- Ahí le avisaron a mi patrón que Quiroga estiró la pata en Buenos Aires.

Ramón se quedó estupefacto recordando las veces que atendió al finado en su bar cuando buscaba alguna provista o viéndolo pasar con la bicicleta en su ridículo traje blanco.

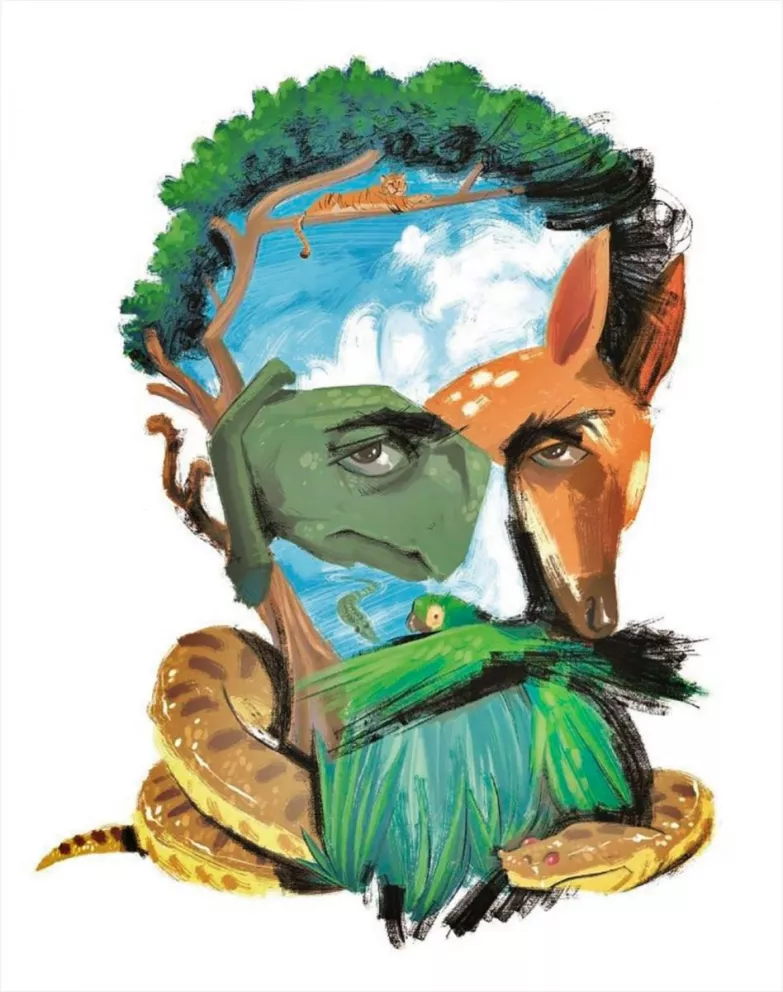

Cerca de una las ventanas estaba “Pedrito”, un loro parlanchín al que apodaban “Pelado” que casi había pasado a mejor vida, en las garras de un tigre hambriento con quién quiso trabar amistad. Al escuchar la noticia voló con desesperación a la casa que había sido propiedad del muerto, a quien había conocido algunos veranos atrás. Allí se encontró con otros animales repitiendo la noticia, tal cual la había oído en el bar de Ramón. En una especie de círculo improvisado en torno a las palmeras del patio, se fueron sumando cada vez más curiosos a medida que la voz se corría como reguero de pólvora en la selva.

Los primeros en llegar fueron los flamencos que nunca faltaban a los casamientos, cumpleaños, bautismos y velorios. Aún se los veía con las patas ardidas y de un color rojo radiante. Quizás por eso se ubicaron lejos de las víboras de coral, que les traían malos recuerdos. Sentados detrás de unos yuyos conversaban un oso hormiguero, un venado y su cría, que hablaban acerca de una pomada que curaba la ceguera provocada por picaduras de abejas. Al lado escuchaban atentos unos coatíes, que fueron amigos de los hijos del difunto, cuando vivían en una pequeña jaula que estaba cerca del gallinero. Como la conversa era mucha y la atención se perdía, Pedrito se dirigió a los presentes haciendo gala de su oratoria y con un tono cuasi gremial refirió:

- Compañeros: hoy estamos aquí porque de alguna u otra manera todos nos hemos relacionado con este hombre y gracias a él viviremos para siempre en sus cuentos. Por ello me parece justo que le rindamos un homenaje, haciéndole un velorio de cuerpo ausente, decretando además tres días de duelo en la selva.

Todos estuvieron de acuerdo y se repartieron las tareas. Las abejas rápidamente fueron en la búsqueda de flores para armar una corona y hasta una de ellas, que tenía fama de haragana, trabajó llevando unas hermosas orquídeas. Los yacarés, que habían cortado árboles con sus colas y fabricado diques en guerras pasadas, hicieron el cajón de madera de lapacho. La lechuza opinó que como en todo buen velorio que se precie de tal, hacían falta unas “lloronas” para darle mayor emotividad a la jornada. Entonces pensó que podía ir al cementerio y contratar almas de mujeres que conocía de sus rondas nocturnas por ese lugar. Bertita, que había sido asesinada por sus hermanos opas y Alicia, que todavía vagaba con su almohadón confirmaron su presencia.

En el río la noticia fue divulgada por las rayas y por los dorados. Cuando el carpincho desprevenido preguntó si alguien se había acordado de avisarle al tigre, la respuesta a coro fue: “NI NUNCA”. La última en caer al velorio fue la tortuga gigante, que en su viaje desde el zoológico de Buenos Aires , llegó casi de madrugada, orientada por las luces de las taca tacas, que oficiaban de improvisados candiles en torno al ataúd. Como era la más veterana y respetada, preguntó en qué lugar lo iban a enterrar. El oso hormiguero sugirió que fuera en las Ruinas de San Ignacio, a las que alguna vez retrató con su cámara y donde había un buen cementerio. Un tucán de gran pico naranja, opinó que era mejor dejarlo en la selva, donde solía perderse por muchas horas. Las diferentes opiniones se escucharon casi hasta el alba, sin que nadie se pusiera de acuerdo. Fue allí que con una voz pétrea y fría habló enrollada sobre sí misma la yararacusú:

-¿Por qué no llevamos el ataúd al río?

Todos se miraron y asintieron con las cabezas, resignados ante la brillante idea que había tenido la víbora. Y para que el cajón no se diera vuelta con la corriente, decidieron poner dentro de él algunas pertenencias del difunto para que hicieran algo de peso. Prolijamente ordenadas colocaron en el fondo sus herramientas de mano, una vieja lata con papeles doblados y una máquina de escribir.

Cuando llegaron a la costa del río, el sol ya estaba en lo alto. Un solemne cortejo de yacarés llevó sobre sus lomos el ataúd hasta el agua y adentrándose en el canal más profundo del Paraná liberaron su carga. La brisa que soplaba desde la costa, empujó el féretro hacia el horizonte ya a la deriva…