El rock postpampa de Ricky Rey

Carlos Piegari

Siempre llegaba tarde, desde chico. Su primer trabajo lo perdió porque intentó entrar al banco cuando le cerraban la puerta en la cara. No depositó los sueldos de la empresa donde era cadete y, como si fuera poco, mintió justificándose con una patraña casi paranormal, ese día los empleados de la sucursal no atendían al público porque habían enloquecido y jugaban batallas aéreas con billetes doblados como avioncitos. ¡Que sí! Él los había alcanzado a ver tras las rejas del vestíbulo con piso de mármol, el gerente lanzaba al aire dinero mientras gritaba que era el Barón Rojo y la contadora interceptaba sus aeroplanos de papel bombardeándolos con cheques voladores.

Pasaron los años y jamás logró aterrizar a tiempo. Decidió declararse a su primera novia cuando la chica ya superaba el octavo mes de embarazo por obra y gracia del mejor amigo de ambos. Las únicas vacaciones que intentó disfrutar en una playa también fallaron, el viento cambió de repente, la marea se retiró, intentó mojarse los pies y el mar ya no estaba allí. Sería caer en un lugar común contar que no pudo arrojar el último terrón de tierra sobre el cajón de su madre porque equivocó el cortejo fúnebre. Partió del velatorio hacia el cementerio de la Chacarita y terminó en el jardín de paz privado de un country en Pilar. Más aún, estaba cantado que cuando su padre agonizaba luego de un exitoso intento de suicidio, él malogró un posible salvataje ya que consideró prioritario buscar durante media hora las llaves de la casa bajo el felpudo de entrada, en el buzón postal o en las doce macetas del zaguán antes de romper de un patadón la puerta de calle.

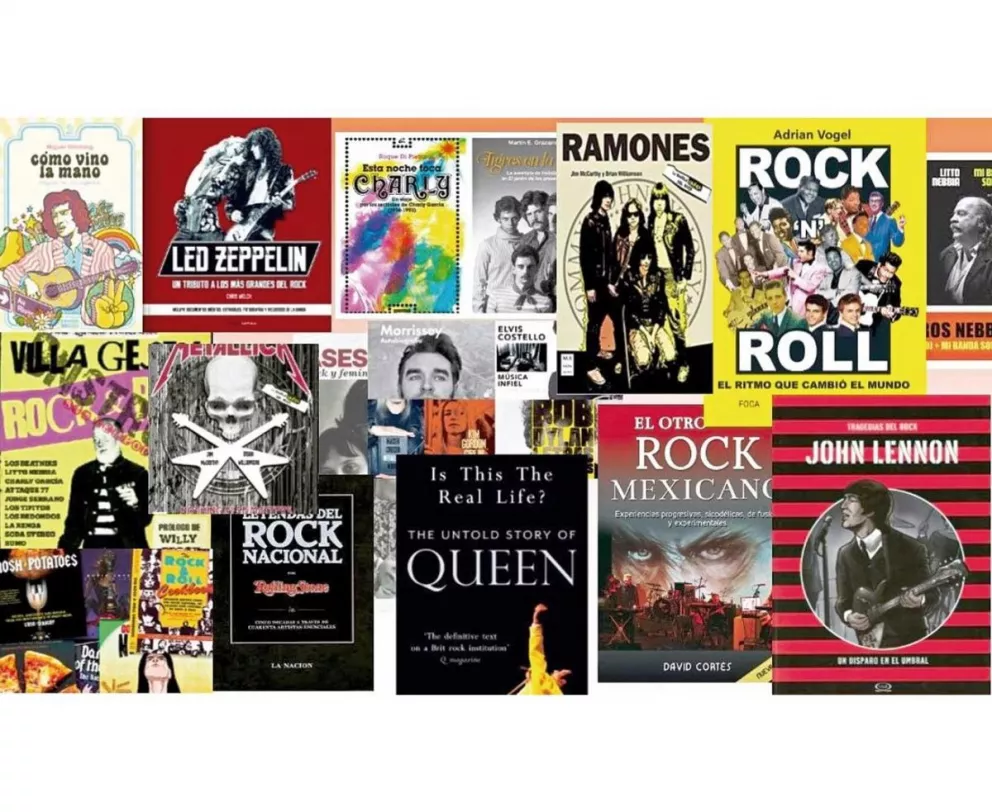

Lo que ahora se le había metido en la cabeza era algo que no tenía la menor posibilidad, escribir un libro sobre alguna estrella de rock. Desde hacía años estudiaba el fenómeno, los nombres de los autores y las escritoras, las cifras de venta, el número de ejemplares que ocupaban las vidrieras de las librerías, la cantidad de reseñas en las páginas culturales de los diarios, las entrevistas a los ensayistas en radio y televisión, las cuotas de presentación de novedades en las ferias donde se intentaban vender libros sobre música, el crecimiento de editoriales especializadas, la reediciones corregidas y aumentadas. Era casi un experto en el lit-rock, también sabía que muchos best sellers del género habían sido obras producidas por escritores fantasma de pago. Aunque intuía que el mercado estaba a punto de saturarse, pero así y todo vivía obsesionado, él quería ser escritor de un biopic literario que descubriera los secretos más íntimos e inconfesables de un conjunto o solista pop, metalero, punk, indie, gótico o lo que fuera. Podía ser de cualquier país. Claro que si era latinoamericano o español le resultaría más fácil. Lo único que postergaba su quimera era que no quedaba nadie sobre quien escribir. Desde México a la Argentina, pasando por Perú, Chile, Paraguay y Uruguay el star system major y under ya había sido minuciosamente rastrillado por ediciones de todo tipo, tamaño y color. También las perspectivas se extenuaban, el rock enfocado desde lo social, revolucionario, reaccionario, político, poético, musical, de género, negocio, explotación, puterío, vicio, sexo, antropofagia, necrofilia, gore, nostalgia, gastronomía, moda, mascotas, terror, ciencia ficción, drogas, crimen o lo que pintara.

Se devanaba los sesos buscando la anécdota aún no revelada, misión imposible, todo ya había sido contado. Que Charly tirándose desde un noveno piso a la piscina de un hotel en Mendoza, si fue Eddie Pequenino o Litto Nebbia quien inventó el rock nacional, en sus inicios Miguel Ríos en Madrid fue Mike Ríos el rey del twist, el abrazo de Billy Bond con Solano Lima, el fracaso de Aquelarre en España, el fraude de Alejandro Romay presentando en la tele de 1964 a unos American Beetles como si fueran los cuatro de Liverpool, el romance de Janis Joplin con Leonard Cohen al que dejó por la dueña de una boutique en San Francisco, la pelea a muerte entre Solari y Skay de los Redonditos por unos casetes de audio y video, si Quique Guzmán traicionó a los Teen Tops en México, que en todo el mundo se compraban en los bares letras y partituras a muertos de hambre para que luego las firmaran y convirtieran en éxitos las grandes estrellas.

¿Cómo lograr un libro con historias inéditas? Y sacarse la foto firmando un contrato de edición con la editorial Planeta o Gourmet Musical, coincidir en festivales literarios con los próceres del género: Sergio Marchi o Gloria Guerrero, tomar unas cervezas artesanales con las nuevas camadas de investigadores, Di Pietro, Matatagui, Tapia o Provéndola. Un tereré en la provincia de Misiones con dos personas eruditas, Gustavo Sánchez Hasse y Lara Schwieters, viajar a Barcelona y conocer a Tania Adam, la especialista en música progresiva africana. Pompas de jabón que estallaban apenas abría los ojos, aunque él usaba para higienizarse detergente para lavar la vajilla que diluía con agua. Se aseaba cada siete días sobre la bacha de la cocina coincidiendo con los platos acumulados durante una semana, el ahorro era una de sus pocas virtudes.

La solución no llegó mientras dormía o viajaba en colectivo con la nariz apoyada contra el sobaco de un obrero metalúrgico, seguramente no era un operario siderúrgico porque en Argentina casi ya no existían fábricas ni talleres. La ventura compareció en su vida a través de una herencia. Además de llegar tarde a todas partes él jamás se ganó un premio ni en una kermese de barrio. Pero esta vez la escribanía del doctor Berlingieri se ponía telefónicamente en contacto para citarlo, lo antes posible, en las oficinas cercanas al palacio municipal. En un lugar perdido de la provincia de Buenos Aires había muerto un ignoto pariente que testamentó a su favor unas pocas hectáreas de campo con casona incluida.

Los trenes que transportaban pasajeros hacia el campo casi rodaban vacíos. Los vagones atestados de gente terminaban su recorrido en los suburbios de la ciudad. Más allá sólo seguían viaje personas como él, con destinos aciagos, tal vez fatales, como todos los azares y eventualidades de la vida.

La pequeña heredad quedaba a unos pocos quilómetros de la próspera ciudad de Junín donde, según cuentos de pueblo, el cantor Agustín Magaldi conoció a Eva Duarte llevándola a Buenos Aires. De todos modos a él no le interesaba el tango. Luego de unas horas de viaje se encontró parado en el andén desierto de una estación con una valija de cartón en la mano. Un sulki era el único medio de transporte disponible. Subió y comunicó al conductor su destino, el feudo abandonado del desconocido benefactor. El chofer asintió llevarlo con la condición de que llegaría sólo hasta un kilómetro antes del destino indicado. El pasajero descendería y caminaría el resto del trayecto. Aceptó las condiciones y comprendió al cochero cuando llegó hasta el caserón colonial. No se sorprendió, era lóbrego, cochambroso y flotaba embutido dentro de unas miasmas fétidas que alejaban a los lugareños. El lugar perfecto para poner en marcha el proyecto que fue rumiando, al mismo ritmo que las miles de vacas que lo miraron al pasar, durante el viaje en tren.

Comenzó por escribir cartas sin remitente a los diarios de la capital, enviar correos electrónicos desde direcciones fantasmas, subir a YouTube videos nocturnos en el estilo Blair Witch, crear cientos de perfiles falsos en Facebook, Instagram, Twitter y la aplicación china Tik Tok, en fin, que al cabo de unas pocas semanas infectó Internet y la poca prensa gráfica que aún se vendía en los quioscos con una red de campañas bots. Todos los mensajes respondían al mismo guión: ¿dónde se ocultaba Ricky Rey?

Millones de posts replicaron la incógnita ¿quién era ese desconocido misterioso? Una vez más puso en marcha su usina de publicaciones virtuales y dejó rodar el rumor de que Ricky Rey había sido el eslabón perdido entre el rock and roll de los años cincuenta y la música beat de los sesenta. A partir de entonces los más famosos influencers del marketing digital y los periodistas súper vistos en la televisión fueron recibiendo fragmentos de información que rebotaron exponencialmente en apenas unos días. Nacía el evangelio sobre el cual escribiría al fin su libro sobre un apóstol de la canción yé yé.

Ricky Rey no fichó jamás por una compañía discográfica, los masters de sus grabaciones están en su poder, él mismo compraba la totalidad de los discos que editaba, no permitió nunca ser fotografiado, no concedió entrevistas periodísticas pero así y todo comenzaron a divulgarse declaraciones de algunas celebridades que calentaron el enigma canoro. Por las redes sociales circularon unas supuestas declaraciones de Gustavo Cerati donde afirmaba que en su niñez Ricky Rey motivó que aprendiera a tocar la guitarra eléctrica, también se conocieron confesiones de Sandro donde reconocía que sus movimientos de pelvis no imitaban a Elvis sino a Ricky. Hasta Jim Morrison habría escrito una carta donde contaba que marcharía a Sudamérica para conocer a Ricky Rey. Por un casete, nunca encontrado, donde Karen Carpenter versionó en inglés una canción de nuestro ídolo fantasma se llegó a ofertar casi un millón de dólares. Algunos periodistas despabilados intentaron probar estos rumores, les resultó imposible. Todas las pistas que semana tras semana surgían sobre la vida de Ricky Rey habían sido atribuidas a estrellas del rock que ya formaban parte del panteón musical local y universal.

Los días transcurrían serenos y mansos en la vieja mansión campestre, desde temprano por la mañana escribía la biografía de Ricky Rey y por las noches difundía fake news, respondía los mensajes que llegaban por mail donde mujeres y hombres desde cárceles, cuarteles y monasterios declaraban su amor incondicional por Ricky, ya consagrado como mito de la transición rítmica que va de Edith Scandro a Pajarito Zaguri pasando por Tanguito. Se adormecía escuchando hits retro en una vieja radio a válvulas que encontró en la biblioteca de su desconocido antepasado.

A pocos metros de la propiedad se alzaba una torre de alta tensión, que vaya uno a saber por qué maravilla de la ciencia, absorbía señales de wifi y ondas electromagnéticas, fenómenos galvánicos que permitían estos lujos de la comunicación sideral dentro de esas habitaciones corrompidas por el paso de los años. Apagar su computadora portátil y encender el receptor AM lo sumía en una epifanía sonora fuera del tiempo y el espacio. El armatoste sintonizaba siempre los mismos programas, cabalgatas musicales como Una ventana al éxito con Antonio Barrios o Música con Thompson y Williams de Fito Salinas. Los éxitos discográficos entre los años cincuenta y sesenta del siglo pasado fluían a través de las paredes desconchadas, los techos con las vigas a punto de desmoronarse y las puertas de madera reseca que chirriaban a la madrugada. Esas producciones radiales no estaban en el aire desde no menos de cincuenta años atrás y sus conductores eran célebres finados descansando en el éter del paraíso. Él no reparó en ese detalle, para quien llega siempre tarde los anacronismos son malabarismos metafísicos.

El libro avanzaba, la vida y obra de Ricky Rey se modelaba al vapor dentro de una vaporiera rebosante de leyendas y objetos mágicos. Porque las apologías sin reliquias sagradas ni detalles fantásticos no funcionan. La primera guitarra que armó con ayuda de su padre como Brian May, su amor colegial al estilo Michael Fox en Volver al futuro, los trajes de seda roja que le cosía su madre, aquellos zapatos de charol que claveteaba su abuelo zapatero remendón, la separación del primer conjunto musical cuando decide ser solista y se abraza llorando con su mejor amigo, el baterista que lo besa cual Judas y le augura una escalera a la fama alfombrada con estrellas de neón. Y tantas maravillas más de la vida de Ricky Rey, que él fue descubriendo mientras los búhos nocturnos construían sus nidos en los muros en ruinas y las serpientes pampeanas reptaban por la maleza que iba cubriendo ese corrupto castillo criollo.

La policía de Junín fue alertada por un chiquilín que merodeaba cazando pajaritos un día tórrido de verano. El olor a podrido que traía el viento por el lado del caserón abandonado era asqueroso. El comisario envió una patrulla, no les resultó fácil abrirse camino hasta el casco de la chacra. Las zarzas, el barro y la hojarasca eran un muro burbujeante y orgánico difícil de penetrar.

Una vez más, quizás la última, volvió a llegar tarde. Cuando quiso deshacer la tela de araña que él mismo había tramado no había vuelta atrás. Tendría que haber prestado atención a los indicios ominosos que comenzaron a manifestarse como el goteo, casi imperceptible, de una canilla en medio de la noche. Es cierto, el casco abandonado de una pequeña estancia en medio del campo argentino no puede compararse con un ruinosa morada cubierta de musgo perdida en algún páramo de Escocia. Tampoco el espantoso aullido de lobos y el sibilar de elfos en lejanos bosques anglos puede igualar el afónico graznido de un aguilucho o el carreteo de las liebres entre los matorrales del partido bonaerense de Junín. De todos modos ya no valen excusas, él llegó tarde de nuevo.

Lo encontraron sentado en un sillón, vestido con un traje de seda roja, luciendo lustrosos zapatos de charol y abrazando un manojo de papeles manuscritos. Es redundante describir su avanzado estado de putrefacción. Tampoco es necesario haber leído a M.R. James o Maupassant para intuir que el comisario entre puteadas y golpes de puño vociferó que esta vez al intendente le cantaría las cuarenta. La tapera del difunto don Rey debía ser demolida. No tenía ningún valor histórico y no la visitaban turistas interesados en el pasado artístico del viejo, sino vagabundos como este que pasaban a mejor vida muriéndose de hambre y sed amortajados con la ropa estrafalaria que encontraban en los roperos.

El pibe que guió a los agentes del orden, mientras la policía sacaba unas fotos se birló las hojas que abrazaba el fiambre. Se las llevó a escondidas y las entregó a un primo que era periodista en un diario de Junín. La vida de Ricky Rey, el eslabón perdido del rock nacional fue uno de los libros más vendidos, antes de la pandemia, por la editorial Anagrama después de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Esta vez él también llegó tarde a su cita con el éxito.