La crisis de la democracia representativa

domingo 03 de noviembre de 2019 | 5:00hs.

Por Gonzalo Peltzer gpeltzer@elterritorio.com.ar

Cuando las democracias muestran su agotamiento, empieza el pueblo a deliberar y gobernarse en contra del sistema representativo. Es lo que ocurre hoy en Chile, pero también en Francia, en Cataluña, en el Ecuador… y en una ya larga lista de países donde los ciudadanos han tomado las calles para protestar ante autoridades que no resuelven sus problemas. No sabemos –porque no podemos saberlo– si son mayorías o minorías y tampoco podemos saber si están organizados, alentados o fogoneados por alguna internacional del despelote. Los de la teoría conspirativa se encargarán de explicarnos que hay unos señores reunidos en una cueva oscura desde donde manejan los piolines de la marioneta universal, como cantaban Pedro y Pablo. Con piolines y marionetas explican todo de un plumazo y ya se sabe que los argentinos somos bastante afectos a los atajos intelectuales.

El cansancio de las democracias, al que me refería en la columna del domingo pasado, es una elaboración de académicos contemporáneos de la ciencia política como el finado Ernesto Laclau de un lado y Andrés Malamud del otro, los dos muy serios profesores argentinos de universidades europeas y muy activos consultores en estos ya casi 20 años del siglo XXI de juegos de poder en la Argentina.

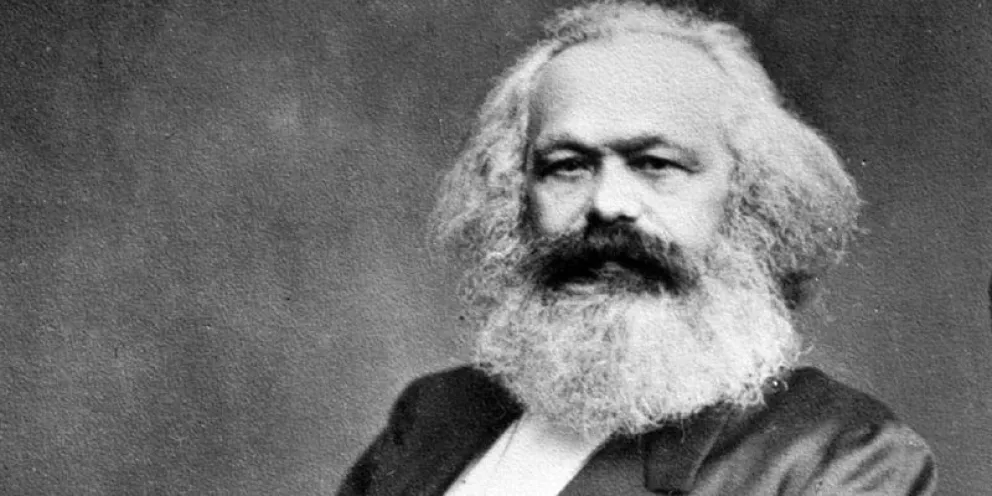

La democracia no nació representativa. Hace ya 2.600 años, en la Grecia de Solón, de Clístenes o de Pericles, no hacía falta porque todo el pueblo se podía reunir en la asamblea (eklessía) para resolver sus asuntos; pero ojo que eran solo ciudadanos atenienses varones, libres, mayores de 20 años y con el servicio militar cumplido. Desde el siglo VI antes de Cristo a nuestros días pasaron muchas cosas, y sobre todo pasó el Imperio Romano, un larguísimo paréntesis, la Revolución Americana, la Francesa (que vino después pero tuvo más prensa); y también pasó que el mundo se llenó de gente. Mientras aquí estábamos ocupados expulsando a los jesuitas, se gestaron las democracias indirectas, tal como las conocemos hoy: quien delibera y gobierna ya no es el pueblo sin intermediarios, sino sus representantes y autoridades elegidos para ese fin.

Por eso desde 1853 establece el artículo 22 de la Constitución Nacional –y la disposición está de un modo u otro en todas las constituciones de las democracias representativas del mundo– que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Y después agrega una advertencia tremenda: toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que el pueblo no gobierna a fuerza de manifestaciones sino del voto. La Constitución nos dice que si queremos cambiar, votemos… y que nos sentemos a esperar, conviviendo con los que piensan distinto, porque no hay gobierno ni deliberación posible para el pueblo. El problema es que los votos no están resolviendo los problemas: esperamos las elecciones para votar a uno que prometió arreglarlos, pero si gana nos hace pito catalán.

Entendemos qué es la democracia pero estamos lejísimos de vivir según sus ideales. En nombre de la democracia muchos políticos se instalaron en una casta de nobles hereditarios y bastante corruptos, a quienes el bienestar de los ciudadanos les importa un pimiento. Usan los fueros como duques de la Edad Media y esquilman al pueblo con impuestos imposibles como Juan sin Tierra. Y no se salva ningún poder: ni los del estado, ni los de los negocios, ni los de los medios…

¿Será que los cambios tecnológicos y sociales, inéditos en la historia de la humanidad, van a permitirnos volver a la democracia directa de Atenas? Seguro que no; pero porque el desafío no es ir para atrás sino adaptar la democracia a los nuevos tiempos. Y si no, mejor no la llamemos más democracia; hace 26 siglos los griegos ya tenían nombres para eso.

Te puede interesar